1. Di Tepi Pantai

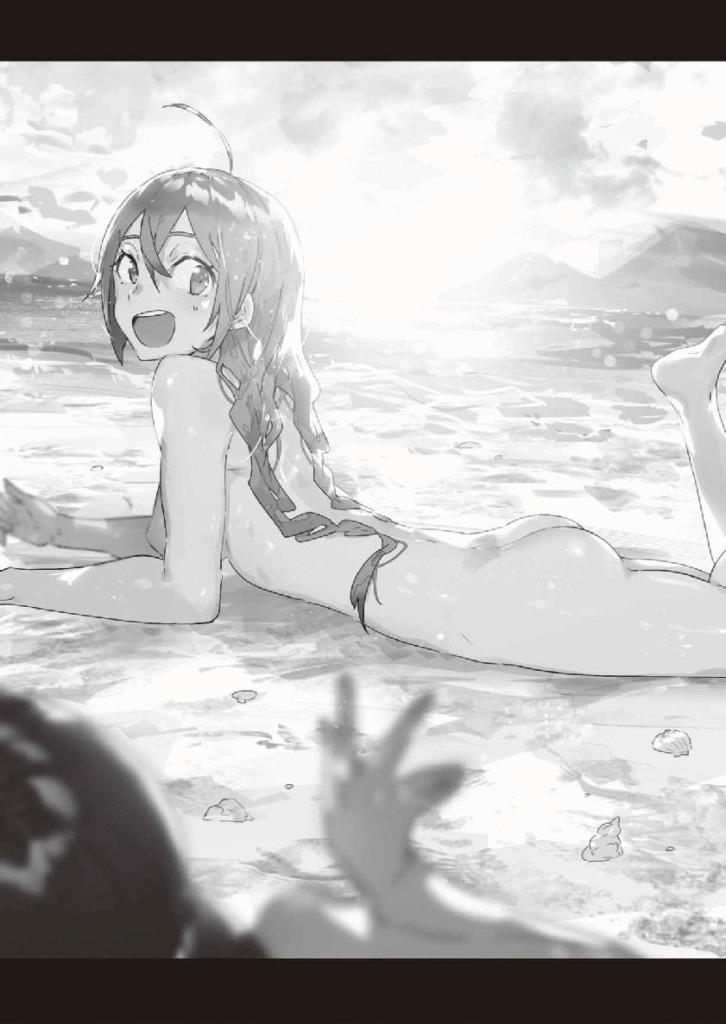

Di sebuah pantai terpencil, dua perempuan saling menatap tajam.

Matahari yang tinggi di langit menyinari mereka dengan sengatan yang seolah ingin membunuh.

Panas.

Tidak—itu terik membakar.

Cahaya matahari yang kejam dan tak kenal ampun menghujani pasir panas, sementara kedua perempuan itu berdiri bertelanjang kaki. Sebenarnya, mereka bahkan nyaris tanpa busana, meski tak benar-benar telanjang bulat.

Mereka hanya setengah telanjang. Masing-masing membalutkan semacam kain kasar di dada dan pinggang mereka. Tapi sebenarnya, itu bukan kain kasar. Yang mereka kenakan adalah bahan bukan-tenun, dibuat dari kulit kayu yang direbus lalu ditumbuk. Karena tidak ditenun dari bulu binatang, atau dari batang dan daun tumbuhan, maka itu tidak bisa disebut kain dalam arti biasa.

Rambut keduanya cukup panjang. Salah satu mengikat rambutnya menjadi kepangan, sementara yang lain menguncirnya ke kiri dan kanan. Tali yang mereka gunakan juga dibuat dari serat kulit kayu yang dipilin.

Ada cahaya tajam dalam tatapan mereka saat keduanya merendahkan tubuh, menekuk lutut, dan mencondongkan badan ke depan. Mereka menggoyangkan lengan, menggerakkan satu tangan ke depan lalu segera menariknya kembali, berpindah-pindah beban dari satu kaki ke kaki lain. Seolah-olah mereka tengah saling mengamati reaksi satu sama lain.

Tubuh mereka basah kuyup oleh keringat. Butiran keringat yang tampak seperti manik-manik kaca muncul di kulit cokelat mereka, lalu mengalir turun dari dagu dan lengan—tak berhenti barang sedetik pun.

Tak ada peringatan. Tiba-tiba, perempuan dengan rambut dikepang menyerang perempuan dengan rambut yang dikuncir ke samping.

Perempuan berkepang itu menyerbu dari posisi rendah, mencoba meraih lawannya dan menjatuhkannya secepat mungkin. Pasir seharusnya bisa sedikit menghambat langkahnya, tapi serangannya melesat secepat kilat. Itu bukan sekadar serudukan cepat—itu serudukan iblis. Tidak, ini serudukan iblis yang sesungguhnya.

Perempuan yang dikuncir terkejut, menelan ludah. Matanya membelalak, dan seolah yang bisa ia lakukan hanyalah menerima serudukan itu.

Atau begitulah kelihatannya. Tapi perempuan yang dikuncir tak hanya berpikir, Wah, dia cepat juga. Dia malah menyeringai. Dan bukan cuma itu—dia benar-benar berkata, “Heh!”

Pikiran Wah, ini bisa jadi buruk melintas sejenak di benak si perempuan berkepang yang sedang menerjang. Tapi perempuan yang dikuncir sudah memperhitungkan semuanya—dari gerakan, waktu, hingga arah serangan.

Dengan tepat, ia meraih kepala lawannya, menekannya ke bawah, lalu melompati tubuhnya.

Perempuan yang dikuncir melompat ringan, dan si perempuan berkepang hanya bisa menggertakkan gigi saat tubuhnya terdorong ke depan oleh momentumnya sendiri. Hanya itu saja sudah cukup membuatnya merasa kalah, tapi perempuan yang dikuncir belum puas.

Yang ini juga aku ambil, seolah itulah yang ia katakan, saat ia mengayunkan kaki kirinya ke belakang.

Saat itu, si rambut kuncir melayang di udara, sementara perempuan berkepang nyaris terjerembab ke depan. Punggung mereka saling membelakangi.

Kaki kiri perempuan yang dikuncir melayang makin dekat ke punggung perempuan berkepang. Kelima jari kakinya terbuka lebar, seolah-olah itu adalah jari tangan. Kalau ini adalah permainan batu-gunting-kertas, maka ia sedang melempar kertas. Tidak, bahkan lebih dari itu—ini adalah kertas sempurna yang menjadi nyata. Tak ada kertas yang lebih ideal daripada ini.

Jempol kakinya menyentuh punggung perempuan berkepang.

Untuk lebih tepatnya, jempol itu menyentuh titik di antara bahu kiri dan kanan, tepat di tempat simpul kain penutup dadanya diikat. Setelah jempol itu menyentuh simpul, jari kaki kedua pun ikut menyusul.

Bukan cuma jempol, jari yang itu juga? Duh, ini gawat.

Perempuan berkepang mengeluarkan teriakan aneh, “Mobah!” dan berusaha memutar tubuhnya. Sayangnya, sudah terlambat. Dengan kejam tanpa belas kasihan, perempuan yang dikuncir menjepit simpul kain itu menggunakan jempol dan jari kaki telunjuknya.

“No-chah!”

Sambil meneriakkan semacam pekikan perang, perempuan yang dikuncir berputar seperti pusaran angin.

Dan dengan itu, kain penutup dada pun terlepas.

Wajah perempuan berkepang nyaris mencium pasir yang menyengat panas, namun tepat sebelum itu terjadi—“Ngh, nah!”—ia menahan tubuhnya dengan kedua tangan, mencegah akhir yang menyedihkan itu.

Kalau dia mencoba berkata, Tapi, sebenarnya sih, aku nggak kesal-kesal amat, maka itu jelas bohong.

Bukan hanya dijadikan rintangan lompatan, dadanya kini terbuka lebar, dan posisinya sekarang tampak seperti orang yang sedang mencoba push-up—tanpa alasan yang jelas.

Ohhh, kenapa sih?! Kenapa semua ini terjadi?!

Meluapkan amarahnya menjadi tenaga ledakan, perempuan berkepang berteriak, “Kwomuh!” lalu meluncur ke udara hanya dengan kekuatan kedua lengannya.

Perempuan yang dikuncir terkikik pelan, menyeringai sambil mengangkat sedikit kaki kirinya.

Kain penutup dada yang kini tergantung di jari-jari kaki itu bergoyang ke sana kemari.

“Susuuuumu keliatan, Yumeryun~ Heheheheh…”

“Grrrr…”

Yume—alias Yumeryun—mengertakkan gigi sampai wajahnya yang sudah cokelat karena matahari berubah jadi merah gelap.

Bukan karena malu dadanya terlihat. Hal semacam itu tidak penting baginya. Yang benar-benar membuatnya terpukul adalah kenyataan bahwa serudukan yang ia kerahkan dengan segenap tenaga barusan sama sekali tak membuahkan hasil.

Namun begitu, Yume mengangguk pelan. “…Belum selesai,” gumamnya.

Ia mengembuskan napas. Berdiri tegak, mengambil posisi bertahan dengan satu kaki di depan dan satu lagi di belakang, lalu mengendurkan ketegangan tubuhnya.

“Pertarungannya belum selesai, Momo-san. Skornya masih 2-1, tahu?”

“Iya.”

Momohina—alias Momo-san—menjatuhkan kain penutup dada yang tadi digenggam dengan jari kakinya, lalu menurunkan kaki kirinya ke pasir.

“Itu baru semangat yang benar, Yumeryun.”

Cara dia berdiri tampak aneh. Sekilas, seperti penuh celah untuk diserang dari berbagai arah, tapi kalau benar-benar mencoba menyerang, dia akan menghindar dengan mudah.

Menurut penilaian Yume, Momohina itu licin. Licin, lentur, dan lembut. Tapi di saat dibutuhkan, crack, pow—ia bisa berubah keras. Ia bisa meledak dengan kekuatan dahsyat—boom, bam, kaboom—dan kadang, itu terjadi tanpa peringatan.

Momohina bisa bergerak sesuka hati—secepat atau selambat yang ia mau—dan karena itulah, mendekatinya bukan perkara mudah.

Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi itu?

Saat Yume mengajukan pertanyaan itu pada dirinya sendiri, jawaban yang muncul kurang lebih berbunyi, “Hmm, mungkin… semacam begitu, ya.”

Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini termasuk hal-hal yang masuk kategori: “Jangan dipikirkan. Rasakan!”

Begitu ia mencoba merangkai esensinya dalam kata-kata, semuanya justru menguap. Ia harus merasakannya. Merasa. Dan contohnya, ada tepat di hadapannya.

Yume membayangkan Momohina. Menjadi Momohina. Yume adalah Momohina. Momo-san.

Yume = Momo-san.

Ia mulai melangkah. Yume berjalan menyusuri pantai. Momohina berdiri di sisi seberang.

Siapa pun yang lebih dulu berhasil meraih kain penutup dada dan pinggang lawannya, dialah pemenangnya. Itu adalah aturan pertarungan ini. Tapi itu bukan masalah besar.

Telapak kakinya merasakan lembut dan panasnya pasir. Suara ombak terdengar. Angin berhembus dari selatan, namun tak cukup kencang untuk membuat rambut panjangnya berkibar.

Momohina tersenyum, matanya tetap menatap Yume. Yume sendiri tidak tersenyum. Tatapannya tertuju pada Momohina—tanpa senyum, tanpa tawa. Mereka melihat hal yang berbeda, tapi mungkin, pada dasarnya, mereka sama.

Yume terhubung dengan Momohina. Bukan secara fisik, tapi ada semacam ikatan. Saat ini, kalau ada yang mencubit pipi kanan Momohina, Yume-lah yang akan merasakan sakitnya.

Jarak antara keduanya menyempit.

Sudah hampir waktunya.

Yume—dan juga Momohina—mengulurkan tangan kanan mereka, sedikit terbuka. Punggung tangan mereka saling bersentuhan. Hampir seperti jabat tangan. Itu adalah isyarat.

Momohina langsung mengayunkan tangan kirinya ke depan. Tangan kanan Yume mendorong lengan kiri Momohina ke arah luar, dan tangan kanan Momohina mengarah ke rahang Yume. Yume menepisnya dengan tangan kiri.

Momohina mencoba menebas sisi leher Yume dengan tangan kirinya. Yume mengalihkan tebasan itu secara diagonal ke atas menggunakan siku kiri. Momohina membalas dengan sapuan kaki kanan ke arah lutut kiri Yume. Yume segera menarik kaki kirinya ke belakang, menunggu hingga kaki kanan Momohina melewatinya.

Mereka bertarung dalam jarak amat dekat. Nyaris bersentuhan. Lengan dan kaki mereka saling berkelit dan bertabrakan. Mereka bersinggungan. Saling menyentuh ringan.

Tak perlu mengepalkan tangan kecuali saat benar-benar menghantam. Kadang, jari bisa digunakan layaknya cakar. Bisa juga untuk mencengkeram. Dan menyikut, tentu saja, sah-sah saja. Tendangan dari lutut, tendangan ujung kaki, tumit, injakan—dan masih banyak lagi.

Ada banyak cara. Tak terbatas.

Karena itulah, jika ia terus berpikir, Kalau dia begini, aku harus begitu, dan mencoba merencanakan semuanya, tubuhnya tak akan mampu merespons.

Tubuhnya harus bergerak sendiri.

Dan memang untuk itulah semua latihan ini dilakukan.

Yume mendorong kuat bahu kiri Momohina dengan tangan kanannya. Ia berusaha meraih kain penutup dada Momohina dengan tangan kiri, tapi Momohina segera menahannya dengan tangan kanan.

Yume mencoba memutar ke belakang Momohina dari arah kanan. Untuk menghindarinya, Momohina memutar tubuhnya ke arah sebaliknya.

Yume menghentikan gerakan ke kanan dan berpindah ke kiri. Atau lebih tepatnya, seolah-olah berpindah ke kiri—lalu berhenti sejenak.

Itu menciptakan celah.

Yume menarik napas dalam-dalam. Faktanya, selama bergerak tadi, ia hampir tak sempat bernapas. Terutama untuk menarik napas—itu mustahil dilakukan. Dan Momohina pun sama.

Yume hanya mengambil jeda sebentar untuk bernapas. Tapi Momohina tidak.

Yume mempercepat gerakan. Ia sudah bernapas—berarti ia bisa bergerak. Lebih cepat. Dengan tenaga lebih besar.

Yume melepaskan tendangan memutar ke kanan. Momohina menahannya dengan mudah menggunakan lengan dan kaki kirinya.

Yume tidak menarik kembali kaki kanannya. Ia langsung melancarkan tendangan memutar ke atas, lalu ke tengah, dan ke tengah lagi. Atas, tengah, atas, bawah, bawah—Yume mengganti-ganti ritme tendangannya.

Keseimbangannya yang stabil, poros tubuhnya yang tidak goyah—itu adalah hal-hal yang pernah Momohina puji.

Tubuh Yume sedikit lebih besar, dan pada jarak ini, di mana tangan mereka tidak bisa saling menjangkau, ia bisa menekan Momohina.

Namun, ia tak bisa menembus pertahanan Momohina.

Sekalipun ia mencampur berbagai jenis tendangan—tendangan memutar, tendangan lurus ke depan, ke belakang, ke samping, dengan kombinasi dan variasi—semuanya gagal.

Tendangan terbang akan terlalu membuka celah. Tendangan lutut justru akan membawa tubuhnya masuk ke jarak serang efektif milik Momohina—dan itu jelas berbahaya.

Semakin banyak Yume menyerang, semakin sedikit kartu yang tersisa untuk dimainkan. Seolah-olah setiap serangan justru mengeliminasi pilihannya satu per satu. Dan tiap kali menyerang, Yume makin terdesak ke pojok.

Dia kuat.

Yume tak bisa menahan rasa kagumnya—lagi. Momohina sejak awal memang kuat, tapi sejak mereka mulai berlatih bersama di pulau ini, kekuatan itu tumbuh lebih jauh lagi. Momohina kini berada jauh di depan Yume.

Meski Yume mengejarnya sekuat tenaga, punggung Momohina terasa semakin menjauh.

“Koh!”

Yume mengangkat kaki kanannya dengan tenaga begitu besar hingga tubuhnya nyaris melengkung ke belakang. Jika Momohina tidak menundukkan tubuhnya tepat waktu, ujung jari kaki Yume pasti sudah menghantam rahangnya.

Tapi Yume tahu Momohina akan menghindar. Karena itu, ia tidak hanya melengkung ke belakang—ia langsung berguling. Ada teknik berburu bernama Weasel Somersault. Yume menggunakannya.

Bukan hanya sekali. Ia berguling dua kali berturut-turut, menjauh dari Momohina.

Akhirnya, ia bisa bernapas. Meskipun tetap tidak lega. Tenggorokannya perih. Paru-parunya seperti terbakar. Jantungnya berdebar sekeras-kerasnya. Dan keringatnya mengucur seperti air bah.

“Kamu udah jago juga sekarang, Yumeryun.”

Momohina juga berkeringat. Tapi tidak sampai seperti akan tenggelam dalam peluh sendiri seperti Yume. Meski udara panas menyelimuti mereka, wajah Momohina tetap terlihat tenang.

“Waktu pertama kali kita datang ke pulau ini, kamu tuh… beeeener-berer nggak ada apa-apanya dibanding aku. Urgh. Bukan ‘berer’, ya. Bener, kan?”

Momohina meletakkan tangan di pinggang dan tertawa kecil. Semua ini bukan masalah besar baginya. Ia bukan tipe orang yang suka khawatir. Ia selalu lapang dada dan santai.

Selama bersama Momohina, Yume nyaris bisa melupakan bahwa mereka sedang berada di pulau terpencil. Yume bisa tetap waras di pulau ini karena ada Momohina. Tanpa Momohina, ia tak akan bisa sekuat sekarang. Momohina yang mengajarinya, melatihnya. Kalau Yume tak ingin lemah, maka ia harus menjadi kuat. Dan ia bisa jadi kuat. Momohina membuatnya percaya akan hal itu.

Yume merentangkan punggungnya, membuka kuda-kuda selebar bahu, dan membiarkan kedua lengannya menggantung lemas.

“Tinju Hewan… Beruang!”

“Baiklah, kalau begitu aku pilih…”

Momohina melangkahkan kaki kiri ke depan, menaruh kaki kanannya ke belakang, berjarak kira-kira selebar dua kepalan. Ia menekuk lututnya, menurunkan pusat gravitasi. Lalu ia condong ke depan, membungkukkan punggung, dan menaruh tangannya di atas pasir pantai.

“Tinju Hewan… Anjing!”

Rambut Momohina berdiri. Grrrr! Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya.

Yume meraung. Grawwwwr! Ia benar-benar jadi beruang sekarang.

Sang anjing menerjang sang beruang. Sang beruang mengayunkan lengannya dengan liar untuk mengusir si anjing. Si anjing melompat ke sana kemari, menghindari serangan beruang dan mencoba menggigit lehernya.

Beruang dan anjing itu bergumul. Kadang si anjing yang berada di atas, kadang si beruang.

Mereka terpisah. Anjing itu lari; beruang mengejarnya. Anjing itu berbalik, dan beruang itu justru melarikan diri. Tapi akhirnya, beruang itu melancarkan serangan balasan, dan si anjing mencoba menjaga jarak.

“Tinju Hewan… Ular!”

Lengan si beruang bergerak lincah, seperti ular. Bukan hanya lengannya—seluruh tubuh si beruang, tidak, tubuh Yume, berubah menjadi seekor ular. Ia menerjang si anjing dengan serangan seperti tangan-tangan ular.

“Tinju Hewan… Tupai!”

Tiba-tiba, si anjing—tidak, Momohina—berubah menjadi seekor tupai. Tupai itu kecil dan gesit. Ia bergerak seperti baling-baling angin yang berputar, menghindari semua serangan ular.

“Baiklah! Tinju Hewan… Kalajengking!”

“Aku pakai Tinju Hewan… Katak!”

“Tinju Hewan… Lebah!”

“Tinju Hewan… Kupu-kupu!”

“Kupu-kupu?!”

“Salah! Ubur-ubur!”

“Ubur-ubur?!”

“Bukan, Gurita!”

“Kuda nil!”

“Badak!”

“Burung beo!”

“Burung beo?! Gajah!”

“B-Buaya!”

“Telur!”

“Telur?!”

“Nyaa! Tinju Hewan, Kucing!”

“Kalau begitu, Lalat!”

“Fungh!”

“Munah!”

“Dohh!”

“Undakatsuohhh…!”

Pikirannya menguap satu per satu. Tak ada ruang untuk memikirkan hal lain. Tubuhnya sudah kelelahan, tentu saja. Bisa dibilang, dia sangat kehabisan tenaga. Namun, dia tak pernah benar-benar berhenti. Entah bagaimana, saat ia menangkis serangan-serangan Momohina, atau menghindarinya dengan putus asa, kekuatannya tiba-tiba kembali. Dan saat itulah, ia segera melancarkan serangan balasan. Kalau tidak menyerang ketika ada kesempatan, ia akan terus-terusan menerima pukulan.

Dalam pertarungan, ada sebuah aliran. Kau harus bisa membacanya. Menyatu dengan arusnya. Yume benar-benar ingin menguasai seni menunggangi arus itu. Tapi untuk saat ini, itu masih terlalu sulit baginya. Yume belum mampu menciptakan arus sendiri saat menghadapi lawan seperti Momohina.

Dia bisa mengikuti arus yang sudah ada, dan mencoba sedikit mengarahkannya agar lebih menguntungkan dirinya. Bukan hal yang mudah. Momohina selalu mengamati Yume dengan tenang. Melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Untuk memahami keseluruhan lawannya, tapi juga detail-detail terkecilnya. Bukan secara terputus-putus, tapi terus menerus, dengan hati-hati. Sebuah pemahaman yang menyeluruh dan membungkus segalanya.

Selama masa latihannya bersama Momohina, Yume setidaknya telah menemukan petunjuk awal untuk teknik itu. Berkat itu, sekarang ia pun bisa mengikuti arus yang sama.

Entah sejak kapan, matahari mulai terbenam.

Setelah entah berapa kali serangan dan pertahanan silih berganti, Yume menangkap simpul kain dada Momohina dengan ibu jari kaki kirinya. Dengan lihai, dia gunakan ibu jari dan jari telunjuk kakinya untuk melonggarkan simpul kain itu.

Di saat yang bersamaan, tangan kiri Momohina mencengkeram kain pinggang milik Yume dan menariknya dengan kasar.

Siapa pun yang berhasil merebut kain dada atau kain pinggang lawannya lebih dulu, ialah yang menang.

“Hee! Sepertinya aku menang!”

“Unnyoh! Yume kalah~!”

Cahaya matahari senja mewarnai tepi air dengan rona jingga. Tak ada yang bisa menghentikan bayangan yang perlahan meluas, mencaplok lebih banyak wilayah tiap detiknya. Dunia yang mereka jejaki itu kini tanpa malu mengenakan warna-warna malam.

Mereka berdua terbaring telentang di atas pasir. Yume telanjang bulat. Hanya bagian bawah tubuh Momohina yang masih tertutup kain pinggangnya. Tapi, memangnya kenapa? Hanya mereka berdua di pulau ini. Sebelum mereka terdampar, tempat ini benar-benar tak berpenghuni.

“Kita latihan banyak banget hari ini, ya? Kerja bagus, Yumeryun.”

“Masih panjang jalannya. Berapa kali pun kita sparing, Yume tetap ngerasa nggak bakal bisa menang.”

“Oh, ya? Aku nggak yakin, deh. Bisa jadi lebih seimbang dari yang kamu kira.”

“Hmm. Seimbang, ya?”

“Yumeryun, pantatmu empuk banget, loh.”

“‘Pantat empuk’ tuh maksudnya buddlywut, ya?”

“Yaaa, bener banget. Buddly-uddly-wut-wut-wut.”

“Pantatmu juga empuk, Momo-san.”

“Nahhh, pantatku nggak ada apa-apanya dibanding punyamu, Yumeryun.”

“Eh, kamu lagi muji Yume, ya?”

“Yup, bener. Karena pantat empuk itu yang terbaik, tahu?”

“Oh, gitu?”

Begitu Yume bilang itu, suara keroncongan terdengar keras. Ia mengusap perutnya. Kali ini bunyinya lebih kencang.

“…Oh. Yume lapar!”

“Baiklah!”

Momohina langsung bangkit seolah tubuhnya nggak ngerasa berat sama sekali. Padahal habis latihan berat, tapi dia tetap bisa bergerak ringan. Hebat banget. Dia benar-benar kayak monster.

Yume duduk perlahan. Jujur aja, dia pengin bisa bangkit secepat itu juga, tapi ada beberapa bagian tubuh yang masih sakit.

Harus terus dilatih, nih.

Tapi kalau dipikir-pikir, waktu pertama kali datang ke pulau ini, Yume mungkin udah nggak bisa gerak sama sekali di titik kayak gini.

“Ayo cari makan!”

Momohina masih sanggup langsung nyelonong masuk hutan habis latihan sampai senja, dan Yume sekarang udah bisa—entah gimana caranya—ikutin dia.

Yume memang makin berkembang.

2. Kekuatan Akan Membuatku Kuat

Mantis-go berlayar meninggalkan markas utama Perusahaan Bajak Laut K&K di kota pelabuhan Roronea, yang terletak di Kepulauan Zamrud, dan memulai pelayaran ke arah timur.

Secara garis besar, mereka menuju ke timur, lalu terus ke arah timur lagi, melintasi apa yang disebut sebagai Laut Biru, atau Samudra Biru. Jika mereka mengikuti Kepulauan Karang hingga ke ujung timur, maka pantai barat Benua Merah akan terlihat.

Benua Merah dihuni oleh berbagai macam ras: orang-orang berekor, orang-orang berlengan panjang, orang-orang bertelinga tinggi, orang-orang bermata tiga, orang-orang bermata banyak, orang-orang berkepala besi, orang-orang berbulu lebat, orang-orang berkulit duri, orang-orang bertulang bulu, orang-orang tanpa bayangan, orang-orang berbentuk bola, dan masih banyak lagi. Ada banyak negara di sana, dan masing-masing dipimpin oleh rajanya sendiri.

Perjalanan dari Kepulauan Zamrud ke Kepulauan Karang saja sudah sangat jauh. Dari sana ke Benua Merah jaraknya bahkan lebih jauh lagi. Namun, sekitar dua ratus tahun yang lalu, ketika sebuah armada dari Kerajaan Arabakia menemukan Kepulauan Karang, pulau-pulau itu sudah berpenghuni, dan bahkan telah memiliki pelabuhan. Rupanya, orang-orang bermata banyak dari Benua Merah telah lebih dulu mencapai Kepulauan Karang.

Dulu, orang mengira bahwa hanya ada satu daratan besar di dunia ini yang disebut Grimgar. Itu adalah pengetahuan umum—dan ternyata, sepenuhnya keliru.

Setelah mengetahui keberadaan Benua Merah, orang-orang mulai menyebut sisi Laut Biru yang satu ini sebagai Grimgar. Sejak itu, sejarah Grimgar dan Benua Merah mulai berubah, dengan Kepulauan Karang sebagai titik persimpangan di antara keduanya. Sebelum mereka hancur, kerajaan Arabakia dan Ishmal sempat menjalin hubungan dengan beberapa negara di Benua Merah, dan berdagang dengan mereka.

Benua Merah bukanlah legenda, fiksi, mimpi, atau ilusi.

Namun begitu, Benua Merah terletak sangat jauh, dan lautan terbuka dipenuhi ancaman serta bahaya. Di tengah samudra, tempat tak ada tempat berlindung, bahkan badai yang terlalu sering terjadi pun bisa membawa maut. Tanpa nakhoda dan navigator yang terampil dan berpengalaman, juga kru yang solid, mustahil untuk mencapai Kepulauan Karang—apalagi Benua Merah. Bahkan kapal-kapal yang sudah berkali-kali menyeberang ke sana tetap bisa tenggelam bila memang sudah waktunya.

Yume telah berulang kali diperingatkan bahwa tak ada jaminan keselamatan, dan ia memahaminya. Tapi apakah ia benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan? Mungkin ia memang tak memikirkannya terlalu dalam. Sementara itu, Momohina dan para kru Mantis-go di bawah komando Ginzy bertindak seolah mereka hanya berlayar seperti biasa. Tak ada sedikit pun tanda kekhawatiran. Kalau pun ada yang terasa, justru antusiasme. Yume bahkan tak pernah terpikir sesuatu yang buruk akan terjadi.

“Udah dua tahun, ya…?”

Yume menggores-goreskan tongkat pengaduk api ke pasir, berniat menulis angka, tapi entah kenapa justru membentuk pusaran.

Mereka berburu sampai tengah malam, lalu membawa hasil tangkapan mereka kembali ke pantai—sejumlah tupai terbang hitam, rakun bermata besar, dan seekor burung-naga berjalan. Yume membedah semuanya di sana, sementara Momohina menyalakan api. Bagian-bagian dari tupai terbang hitam dan rakun bermata besar yang bisa dimakan setelah dimasak sudah mereka santap. Hanya burung-naga berjalan yang mereka siapkan untuk dimasak, tapi karena mereka berdua sudah cukup kenyang, mereka memutuskan tidak melanjutkannya.

Momohina berbaring terlentang. Yume melirik ke arahnya, mengira dia sudah tertidur karena begitu diam, tapi ternyata matanya masih terbuka.

Yume menggambar lebih banyak pusaran di pasir dengan tongkatnya.

“Udah dua tahun, ya? Atau Yume salah? Soalnya pas baru nyampe sini, Yume nggak ngitungin bener-bener.”

“Kayaknya sih bener,” jawab Momohina, samar.

Dalam perjalanan menuju Kepulauan Karang, Mantis-go dihantam badai besar. Yume tidak tahu banyak soal laut, tapi tampaknya mereka apes karena terjebak topan, atau siklon, atau angin ribut—entahlah apa namanya, yang jelas badai semacam itu biasanya nggak muncul di musim itu. Mereka nggak bisa berbalik arah dan kabur, jadi satu-satunya pilihan adalah bertahan sampai badai berlalu. Di dalam kapal Mantis-go, semua bekerja keras untuk menghadapinya. Memindahkan kargo, mengikat barang-barang—Yume membantu sebisanya. Kalau dia nggak sibuk, rasa gelisah itu jadi tak tertahankan.

“Badai itu… rasanya kayak baru kemarin.”

“Aku udah lupa total soal itu. Ho, ho, ho.”

Berbeda dengan Momohina yang tertawa aneh, Yume sama sekali tidak mungkin melupakannya.

Angin mendadak bertiup kencang, hujan mengguyur Mantis-go tanpa ampun, dan kapal itu terombang-ambing hebat. Tapi bukan sekadar bergoyang—rasanya lebih seperti jungkir balik dan diputar-putar.

Waktu itu, hanya ada kru inti yang berjaga di atas geladak. Yume, tentu saja, berada di dalam kapal. Meski begitu, lantai tetap basah kuyup. Air sudah masuk ke dalam, dan tubuh Yume pun basah sepenuhnya. Teriakan terdengar di mana-mana—yang ini rusak, yang itu hancur. Semuanya kacau. Sulit sekali untuk tetap tenang, dan kalau dia hanya duduk diam, rasanya dia akan menangis.

Ia ingat pernah memohon pada seseorang—siapapun itu—agar mengizinkannya melakukan sesuatu. Tapi ia tak ingat lagi siapa yang menjawabnya.

Atas perintah orang itu, Yume berlari ke ruang kargo, tersandung dan membentur kepalanya, lalu membantu mengangkat papan kayu. Ia menahannya sementara orang lain memaku papan-papan itu ke dinding.

“Kita tamat, kita tamat!” teriak seseorang.

“Kapal bakal tenggelam kalau begini terus,” ujar yang lain dengan suara jelas.

Mayoritas kru bekerja mati-matian untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi Yume juga melihat satu orang yang mentalnya runtuh, menangis dan berteriak, “Aku menyerah! Sudah terlambat!”

Ada pula yang malah minum-minum, dan akhirnya dipukul oleh rekannya sendiri. Pria itu membalas dengan marah, “Biarin aja! Ini akhir hidup kita! Kau pikir aku bisa nerima ini tanpa minum dulu?!” sambil mencoba merebut kembali botol minumannya dengan kasar.

Mengapa Yume naik ke geladak lagi? Ia tak ingat. Beberapa anggota kru saat itu sedang naik ke atas, berkata sesuatu tentang tiang layar yang tampak akan patah, atau bahwa mereka harus segera menangani sesuatu, dan mereka butuh orang. Tak ada alasan khusus yang mengharuskan Yume ikut dengan mereka. Ia sudah cukup ketakutan, jadi ia pun tak bisa menjelaskan apa yang membuatnya naik ke geladak, tempat segalanya jelas akan terasa jauh lebih buruk.

Namun, kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin ia memang tak siap hanya duduk diam menunggu nasib, jadi ia berusaha melakukan apa pun yang bisa ia lakukan. Intinya, Yume tak ingin mati. Ia sedang berjuang melawan itu.

Rupanya, Momohina sempat mencoba menghentikannya di tengah jalan, tapi Yume tak menyadarinya. Begitu ia sampai di geladak, hujan langsung menghantamnya dari samping. Atau mungkin posisi Mantis-go sedang miring ke arah datangnya gelombang. Bagaimana nasib kru yang lebih dulu sampai di geladak sebelum dirinya? Ia tak tahu. Yume langsung tersapu begitu saja oleh hujan atau gelombang itu. Ketika sadar, ia sudah berada di laut, dan Momohina sedang memeluknya erat-erat.

Momohina bilang ia sudah mencoba memperingatkannya untuk tidak naik, tapi Yume tak mendengarkan, jadi ia menyusulnya. Lalu, mereka berdua pun ditelan lautan bersama.

“Kamu tahu, Momo-san, kalau waktu itu Momo-san nggak ada, Yume pasti suuuuuper cepat tenggelam deh. Iya kan?”

Tak ada jawaban. Hanya suara napas halus dari seseorang yang sedang tidur. Mata Momohina terpejam rapat. Ia tampak benar-benar terlelap.

Yume terkekeh pelan, meletakkan rantingnya, lalu merebahkan diri.

Bintang-bintang bertaburan di langit malam yang hitam legam begitu jelas, sampai terasa menyilaukan. Yume sering berpikir sendiri bahwa bintang-bintang di langit pulau ini terlihat enak dimakan. Bintang besar yang berwarna kuning itu pasti manis, dan yang pucat di sebelahnya pasti asam. Ia yakin masing-masing punya rasa sendiri.

Yume tertidur sambil membayangkan memasukkan bintang-bintang itu ke mulutnya, membayangkan rasanya satu per satu—tanpa menyadari kapan tepatnya ia memejamkan mata.

Saat terbangun, cahaya sudah cukup terang. Pasti bukan waktu sebelum fajar. Ini jelas sudah pagi. Api unggun telah padam.

Yume bangkit duduk. Momohina sudah berada di tepi pantai, memutar-mutar lengan, menekuk lutut, dan melakukan pemanasan lainnya.

“Selamat pagi, Momo-san.”

“Ohhh. Selamat pagiii.”

Momohina tersenyum pada Yume sambil tetap menggerakkan tubuhnya. Yume pun membalas senyum itu.

Tak ada aturan tentang kapan mereka harus tidur, kapan harus bangun, atau apa yang harus dilakukan saat terjaga. Tak ada cara untuk tahu sekarang jam berapa, dan cuaca pun berubah-ubah sesuka hati. Ada kalanya mereka bisa menemukan makanan, dan ada kalanya sama sekali tidak. Bahkan jika mereka mencoba membuat jadwal, kemungkinan besar semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Saat waktunya latihan tiba, mereka akan fokus sampai selesai, tapi di luar itu, mereka santai saja. Bahkan dalam hal latihan pun, jika cuacanya benar-benar buruk, mereka akan menundanya. Dan kalau mereka melihat binatang yang tak ingin dilewatkan, mereka akan langsung beralih berburu.

Pulau ini, seperti yang bisa diduga, dikelilingi oleh laut. Laut biru tua membentang melampaui cakrawala, seolah-olah tak ada ujungnya.

Jika mengelilingi garis pantainya sekali putaran, jaraknya sekitar enam puluh kilometer. Pulau itu kurang lebih berbentuk hati, dan setelah bersusah payah menghitung luasnya, Yume dan Momohina menyimpulkan bahwa luasnya kira-kira tujuh puluh kilometer persegi.

Di bagian timur pulau terdapat gunung berapi aktif, dan kadang-kadang asap tipis mengepul dari kawahnya. Bagian barat pulau lebih datar secara keseluruhan.

Selain aliran-aliran kecil, pulau ini memiliki enam sungai utama beserta anak-anak sungainya. Sebagian besar wilayahnya tertutup hutan lebat, sementara bagian tepi laut didominasi pantai berangin dan tebing-tebing curam. Di sisi barat dari cekungan di bagian tengah selatan, terdapat pantai berpasir—dan di sanalah mereka memutuskan untuk menetap.

Meskipun sempat terjebak dalam badai yang mengerikan itu, mereka cukup beruntung menemukan papan untuk berpaut, dan berhasil selamat. Mereka terombang-ambing selama tiga hari tiga malam—tidak, lima hari? Atau mungkin enam? Apa pun itu, mereka telah hanyut cukup lama sebelum akhirnya terdampar di pulau tak berpenghuni ini. Itu rasanya nyaris seperti keajaiban. Tidak—bukan nyaris. Itu benar-benar sebuah keajaiban.

Yume naik ke geladak karena ia tidak ingin mati, hampir saja mati karena kebodohannya, dan sekarang malah menikmati hidup di pulau ini setelah selamat berkat keberuntungan. Hidup di sini memang tidak sepenuhnya menyenangkan, tapi kalau ia menerima segala kesulitan, kesedihan, kesepian, dan semua hal lainnya… dia rasa, ia bisa bilang bahwa ia menikmati hari-harinya di sini.

Ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita apa-apakan. Mau mengeluh atau mengamuk sekalipun, kalau sesuatu memang tak bisa diubah, ya tak akan berubah. Begitulah adanya.

Meskipun ia tahu itu, ada kalanya—terutama saat hari cerah seperti ini—ia tetap saja terpaku menatap laut di kejauhan. Bisa disalahkan, kah? Sama seperti tak bisa menahan senyum saat makan sesuatu yang enak, air mata pun sulit dicegah saat memikirkan teman-teman yang telah terpisah darinya. Dan memang tak perlu ditahan. Ia tak ingin kecewa, jadi lebih baik tidak terlalu berharap. Kalau terus menatap laut, pikirannya malah menerawang ke apa yang ada di seberang sana, dan itu hanya membuatnya makin berharap. Tapi meski ia sadar akan hal itu… ia tetap saja berharap, dan tetap menatap laut.

“…Oh.” Yume berkedip pelan.

Ia berdiri dan melangkah menuju tepi pantai. Yume benar-benar tidak memperhatikan langkahnya sama sekali. Pandangannya hanya terpaku pada laut.

“Hwuh?” gumam Momohina dengan suara kebingungan.

Ombak datang. Tapi Yume terus berjalan, seolah tak peduli. Dalam sekejap, air laut sudah mencapai lututnya.

Yume menyipitkan matanya. Ketajaman penglihatannya adalah satu hal yang tidak bisa dikalahkan Momohina.

Ia melihat sesuatu. Tampak seperti titik kecil. Ada sesuatu yang mengapung di laut. Bentuknya tak bisa dikenali dengan jelas. Jadi yang bisa ia katakan hanyalah itu sesuatu. Awalnya, ia pikir itu cuma imajinasinya saja. Saat masih di tengah laut, dan beberapa waktu setelah terdampar di pulau ini, ia sering sekali mendengar dan melihat hal-hal aneh. Tapi belakangan kejadian itu semakin jarang. Ini bukan hal semacam itu. Ini tidak terlihat seperti ilusi.

“Hei, Momo-san.”

“Ada apa, Yumeryunryun?”

“Yume, dia pikir dia lihat sesuatu jauh di sana. Menurut kamu itu apa, ya?”

Momohina berjalan mendekat ke samping Yume.

“Hmmm, itu kecil banget. Aku juga nggak yakin. Tapi aku juga lihat sesuatu.”

“Kamu bisa lihat, kan?”

“Kamu kira itu pohon besar, mungkin?”

Momohina bilang begitu, lalu tertawa. Tawa itu terdengar dipaksakan, seperti mencoba menipu dirinya sendiri. Jarang sekali Momohina tertawa seperti itu. Momohina sendiri sadar akan hal itu, dan tampak sedikit malu.

“Mungkin… dan ini cuma mungkin saja… tapi… Yume, dia rasa itu bukan pohon.”

“Kalau bukan pohon, kamu kira apa, Yumeryun?”

“Sebuah p—” Yume mulai mengucapkannya, tapi tiba-tiba menahan tenggorokannya. Kata itu tak bisa keluar. Ia bisa menghembuskan napas, tapi suaranya tak keluar. Ada apa ini?

“Ada apa?”

Momohina mengusap punggungnya. Yume tak bisa menjawab. Ia hanya mengerang sambil menatap benda di laut itu. Apa yang tadi ia kira? Pe—pe… Pe? Kata yang menggambarkan benda itu tidak kunjung muncul di pikirannya.

Tapi tetap saja, Yume merasa benda itu pasti itu.

Kamu tahu yang mana!

Saat Momohina mengusap punggung Yume dengan telapak tangannya, ia berkata, “Kamu kira itu perahu, ya?”

“Itu dia!”

“Mwuh?!”

“Itu! Kata itu! Perahu! Itu perahu! Benda di sana, Yume pikir itu perahu! Tapi cuma kemungkinan, ya!”

Saat ia terus bicara seperti bendungan yang menahan kata-katanya akhirnya jebol, ia teringat pernah bermimpi seperti ini sebelumnya. Tepat saat ia berpikir, Hore! Perahu datang! Perahu datang! Syukurlah! Sekarang kita bisa pulang! tiba-tiba ia terbangun dan menyadari, Oh, itu cuma mimpi toh, dan merasa kecewa.

“Tunggu dulu, tunggu dulu, Yumeryun! Tendang dulu! Eh, bukan itu… maksudku, tenang dulu!”

“Ya, iya, kamu benar. Kita harus tenang dulu. Kalau kita keburu heboh, bisa-bisa jadi kacau balau. Tangan dulu, tangan dulu… Eh, bukan itu, maksudku, tenang dulu…”

“Kamu sama sekali belum tenang, ya?! Gimana kalau kita berenang dulu saja?”

“Serius?!”

“Nyuhahaha! Ayo berenang saja!”

“Yume nggak mau berenang. Belum sekarang, tahu nggak?”

“Kamu benar-benar yakin itu perahu?”

“Masih susah lihatnya. Belum jelas, paling nggak…”

Yume dan Momohina memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Panas menyengat. Matahari perlahan naik, dan udara makin terik. Tanpa bicara banyak, keduanya mulai berjalan lebih dalam ke laut. Apakah benda itu benar-benar makin mendekat? Kalau ukurannya makin kecil, sebentar lagi pasti hilang. Tapi juga tidak semakin besar. Mungkin memang sudah berhenti di sana?

Mereka sudah cukup jauh memasuki laut sampai kaki mereka hampir tidak lagi menyentuh dasar. Momohina mulai berenang.

“Momo-san, kamu benar-benar mau berenang sejauh itu?”

“Aku nggak akan sampai sejauh itu. Jelas itu nggak mungkin. Aku cuma mau berenang sedikit saja. Lagipula, nggak ada hal lain yang lebih asyik buat dilakukan.”

Yume juga sempat berpikir untuk melakukan itu, tapi tak ada mood sama sekali.

Meski itu memang perahu, mereka bisa saja meninggalkan pulau tanpa pernah mendarat. Kalau itu terjadi, rasanya perahu itu bakal jadi harapan terakhir mereka. Bukan berarti Yume punya alasan kuat buat percaya itu perahu. Dia bahkan belum yakin itu perahu atau bukan.

Bentuknya memang seperti perahu dengan layar putih, tapi bisa saja itu sesuatu yang lain, hanya kebetulan mirip.

Yume sudah banyak berpikir tentang nasib Mantis-go. Dalam bayangannya yang paling buruk, kapal itu tenggelam, dan kemungkinan itu cukup besar. Badai itu sangat hebat, dan Mantis-go sudah rusak saat Yume terlempar ke laut.

“Menurutmu gimana?” pernah Yume tanya ke Momohina.

“Aku nggak tahu,” jawabnya. “Aku bukan orang laut, kamu tahu? Maksudku, aku memang kapten, tapi aku nggak pernah mengerjakan apa-apa.”

“Eh, serius?! Kamu nggak pernah?”

Momohina, seperti Yume, suatu hari tiba-tiba terbangun di Grimgar. Bersama Momohina ada seorang anak laki-laki bernama Kisaragi dan seorang gadis bernama Ichika, dan sama seperti Yume, mereka tidak ingat apa-apa selain nama mereka.

Momohina punya Kisaragi dan Ichika, sementara Yume punya teman-temannya. Kenapa dia sampai memutuskan berpisah dari mereka? Yume juga sudah banyak merenungkan hal itu. Jika dia bisa memutar waktu dan mengulang semuanya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan ikut naik kapal yang sama dengan Haruhiro dan yang lain, lalu pergi ke kota bebas Vele?

Kapal itu tampaknya tidak semakin mendekat. Itu hanya terlihat seperti kapal, dan Yume belum bisa memastikan itu memang kapal, tapi dia mulai percaya. Sesuatu itu pasti kapal.

Pada akhirnya, itu berarti dia memang ingin percaya. Yume belajar hal itu selama di pulau itu. Mungkin bukan cuma Yume saja. Kebanyakan orang tidak percaya sesuatu karena masuk akal, tapi karena mereka ingin mempercayainya.

Pada suatu saat, Yume benar-benar yakin bantuan akan datang.

Pada saat lain, dia yakin bantuan tidak akan datang, dan mereka akan terdampar di pulau itu sampai mati.

Dia tidak punya alasan untuk percaya salah satunya.

Saat dia tidak bisa melanjutkan tanpa percaya bantuan akan datang, dia percaya. Ketika lebih mudah untuk percaya itu tidak akan datang, dia pun percaya itu.

Alasan benda yang mengapung di laut pada jarak yang tak pasti itu kini terlihat seperti kapal bagi Yume adalah karena dia ingin mempercayainya sebagai kapal. Yume melihat apa yang ingin dia lihat.

Yume memutuskan untuk berenang seperti Momohina. Saat dia melakukan gaya dada dengan santai semampunya, pikirannya terus berputar: Itu kapal. Bantuan akhirnya datang. Dan, Tidak mungkin itu kapal. Bantuan tidak akan datang.

Yume ingin menjadi lebih kuat. Tapi bukan hanya soal membangun otot atau stamina, memperbaiki teknik, belajar gerakan baru, dan meningkatkan potensi bertarungnya. Hal-hal itu memang penting, tapi dia tahu itu bukan cara untuk benar-benar menjadi kuat.

Yume ingin punya keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Yang tak akan condong ke kiri atau ke kanan hanya karena keadaan saat itu.

Atau jika pun sempat condong, bisa segera kembali ke posisi semula, dan meski goyah sekuat apapun, tak akan tetap begitu.

“Momo-saaaan.”

“Apa?”

“…Momo-saaaan.”

“Aku bilang, apa?”

“Itu kapal.”

“Hm?”

“Yang itu, pasti itu kapal.”

Yume berhenti berenang dan mulai mengapung di air.

Layar putih, badan kapal, tiang-tiangnya—semua bisa dia lihat.

“Itu kapal. Kita bisa pulang. Kita bisa pulaaaang…”

3. Bach dan Rose

Kapal itu menurunkan sauh di kejauhan dan mengirim perahu kecil. Di dalam perahu itu ada lima orang, dan semuanya memiliki tiga mata. Mereka adalah orang-orang bermata tiga dari Benua Merah.

Kalau bukan karena mata ketiga yang terletak di dahi mereka, mereka akan terlihat sama seperti manusia biasa, seperti Yume atau Momohina. Rambut mereka merah kusut, kulitnya berwarna perunggu, mungkin karena sering terpapar sinar matahari, dan kelima orang itu tampak laki-laki semua.

Yume dan Momohina sudah berjalan ke pantai untuk menyambut orang-orang bermata tiga itu, tapi begitu pria-pria itu melihat mereka, mereka langsung berteriak dan mengayunkan pedang putih mereka untuk menyerang. Yume agak terkejut, tapi Momohina malah tampak terhibur.

“Delm, hel, en! Balk! Zel, arve! Blast, boom!”

Mantera Blast yang tiba-tiba dilontarkan Momohina tak melukai orang-orang bermata tiga itu. Mantera itu hanya membuat air laut dan pasir di bawahnya terpental ke udara.

Itu memang disengaja. Momohina jarang menggunakan sihir. Sebagai mage dengan kekuatan fisik luar biasa, Momohina kadang menggunakan kekerasan, tapi sejatinya dia adalah pejuang kebebasan yang mencintai kedamaian. Lagipula, kenyataannya Yume dan Momohina tak akan pergi dari sini tanpa ikut kapal itu, jadi mereka tak bisa membunuh awaknya meski diserang.

“Yumeryun! Segera mulai penekanan! Kecepatan penuh!”

“Aye, aye, sir!”

Mereka berdua dengan cepat melucuti senjata orang-orang bermata tiga yang panik itu, dan setelah beberapa pukulan dan tendangan untuk menghilangkan niat mereka melawan, mereka mencoba bernegosiasi. Masalahnya, kata-kata mereka tidak dimengerti.

“Ugyaga gukyago zukyazukya.”

“…Hei, Momo-san, kamu ngerti nggak dia ngomong apa?”

“Nggak sama sekali! Enggak! Aku nggak tahu!”

Kalau mereka tidak mengerti bahasa mereka, ya tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun, mereka tidak bisa begitu saja menyerah. Dengan gerakan tubuh, mereka mungkin berhasil menyampaikan bahwa mereka terdampar di pulau tak berpenghuni dan sedang menunggu pertolongan. Mungkin juga mereka paham keinginan Yume dan Momohina untuk naik ke kapal mereka, lalu dibawa ke Kepulauan Karang, Benua Merah, atau tempat lain mana pun. Itu yang Yume ingin yakini.

Dua dari lima orang bermata tiga itu tetap tinggal di pulau, sementara Momohina, Yume, dan tiga pria yang tersisa menaiki perahu kecil dan kembali ke kapal induk. Perahu kecil itu sebenarnya bisa muat tujuh orang kalau dipaksa, tapi entah kenapa begitulah kenyataannya.

“Momo-san, kenapa menurutmu dua orang itu tinggal di pulau?”

“Hmm, entahlah. Jagajaga kali?”

“Jagajaga itu siapa?”

“Aku juga nggak tahu! Hahaha!”

Momohina dan Yume bisa naik ke kapal dengan lancar. Selain pria bermata tiga itu, awak kapal terdiri dari orang-orang bermata banyak, yang memiliki mata seperti serangga memenuhi setengah wajahnya; orang-berlengan-panjang, dengan lengan yang hampir menyentuh tanah; dan orang-berkulit-duri, yang tampak seperti landak laut berjalan. Tapi kaptennya adalah orang ber-telinga-panjang, dengan telinga panjang seperti kelinci.

Meski telinganya panjang menjulang, wajah sang kapten mengingatkan pada anjing galak. Namun anehnya, ia tidak tampak sok berkuasa. Justru ada sedikit kesan pengertian darinya—walau tetap saja, ada kendala bahasa yang sulit ditembus. Mereka mencoba tetap melanjutkan percakapan meski tak saling paham, tapi situasi mulai runyam, dan akhirnya sang kapten marah. Mau tak mau, mereka terpaksa bertarung.

“Kalau memang harus begitu, ya sudah! Hajar habis-habisan, Yumeryunryun!”

“Siap, laksanakan!”

Mereka berdua menghajar tiga belas anggota kru sampai terlempar ke laut. Sembilan belas lainnya dibuat tak sadarkan diri—termasuk si kapten bertelinga panjang. Sekitar empat orang mengalami patah tulang atau cedera parah, tapi delapan belas sisanya kehilangan semangat bertarung dan menyerah. Yume sendiri hanya mengalami luka-luka ringan, sementara Momohina keluar tanpa satu gores pun.

“Oke! Kapal ini sekarang milik Perusahaan Bajak Laut K&K—K! M! W! Momohina! Tancap gas penuh!”

“Waaah, Momo-san! Kamu keren banget! Wooo!”

“Duh, jangan muji gitu dong… Atau jangan-jangan, aku emang sekeren itu?! Iya, iya juga, ya?!”

Setelah berhasil merebut kapal, Momohina dan Yume sadar mereka tidak bisa mengemudikannya sendiri. Mau tak mau, kru kapal harus dilibatkan. Setelah mengevakuasi orang-orang yang terlempar ke laut dan menjemput dua kru yang tertinggal di pulau, mereka mengecek siapa saja yang bisa diajak bicara. Hasilnya: hanya ada satu pria bermata banyak yang bisa mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa mereka. Bahkan tidak bisa dibilang fasih, tapi Yume masih bisa sedikit mengobrol dengannya.

Dengan pria bermata banyak bernama Nyagoh sebagai penerjemah, mereka menyampaikan keinginan mereka kepada kapten bertelinga panjang dan krunya. Balasannya: mereka diperbolehkan ikut sampai ke Kepulauan Karang.

“Kalau gitu, kita siap jalan!! Ayo gerak, gerak, geraaak!”

Dan begitulah, kapal itu pun berangkat.

Namanya, katanya, adalah Moccha Joe. Atau mungkin Mwachattsa Jowo.

Juru bahasa mereka, Nyagoh, mencoba menjelaskan, “Laaaut… ngambaaang… sobeeeh… mahhh…” tapi ucapannya sama sekali tidak bisa dimengerti.

Karena susah dilafalkan, Momohina pun memutuskan untuk mengganti namanya.

“Hei, Yumeryun. Gimana kalau kita namain kapal ini Si-Nggak-Guna?”

“Hm. Si-Nggak-Guna, ya?”

“Kurang oke?”

“Yah…”

“Si-Nggak-Guna. Menurutku sih cocok banget.”

“Kalau Momo-san udah ngerasa cocok banget, ya… mungkin emang cocok aja kali, ya?”

“Oke deh, mulai sekarang namanya Si-Nggak-Guna!”

Dengan Mwachattsa Jowo yang sekarang dikenal sebagai Si-Nggak-Guna, mereka melaju lancar menuju Kepulauan Karang.

Yah. Seharusnya begitu.

Dalam perjalanan, sang kapten bertelinga panjang dan para anak buahnya melakukan pemberontakan. Tak lama setelah itu, kru lainnya ikut memberontak bersenjata.

Untungnya, mereka berhasil menggagalkan kedua insiden itu tanpa korban jiwa. Tapi pertengkaran antar awak terus berlanjut, dan kapal hampir tenggelam beberapa kali karena cuaca buruk.

Akhirnya, saat mereka tiba di pelabuhan Kepulauan Karang, segerombolan orang bermata tiga, bertelinga panjang, bermata banyak, dan berlengan panjang naik ke atas Si-Nggak-Guna. Para kru yang sebelumnya tunduk pada Momohina langsung membelot dan memihak mereka.

“Sekarang aku kesaaaal. Nyelesaikan semuanya pake kekerasan tuh primitif banget. Aku bener-bener mendidih, nih. Taaaapi! Kalian masih harus nunggu sejuta abad lagi buat bisa ngalahin aku!”

“Sejuta abad?! Wah, itu sih masih cepet banget, ya?!”

Mereka berdua benar-benar menunjukkan kemampuan yang luar biasa, menghajar para bajak laut itu satu per satu tanpa ampun.

Yume bisa bergerak sesuka hatinya, ke mana pun dia mau, sementara Momohina selalu siap melindunginya dari belakang. Sebanyak apa pun musuh yang datang, rasanya mereka nggak akan kalah. Sama sekali nggak. Tapi jumlahnya memang kebangetan, dan entah sudah berapa yang mereka tumbangkan, tetap saja terus bermunculan.

Melindungi Si-Nggak-Berguna bakal jadi hal yang sulit. Bahkan kalau mereka berhasil menumpas para bajak laut dan mempertahankan kapal itu, mereka tetap nggak bisa mengemudikannya sendirian. Jadi, rasanya percuma juga.

Akhirnya, Momohina dan Yume terpaksa menyerah dan meninggalkan Si-Nggak-Berguna, lalu naik ke daratan. Pulau itu ternyata bukan cuma punya pelabuhan, tapi juga sebuah kota. Katanya sih, itu markas para bajak laut yang sekarang sedang memburu mereka.

Penduduk lokal langsung menyambut mereka dengan teriakan, lemparan batu, dan sampah. Mereka juga menaruh peti dan barel di jalan, menghalangi langkah mereka. Situasinya mulai terasa seperti “bunuh atau dibunuh”, tapi nggak semua warga di sana preman, jadi mereka nggak bisa sembarangan membantai orang.

Akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dulu dari kota dan bersembunyi di dalam hutan.

Belakangan, mereka baru tahu kalau pulau ini berada di bagian paling luar Kepulauan Karang, dan menjadi sarang sekelompok bajak laut bernama Titechitike, yang konon dalam salah satu bahasa dari Benua Merah berarti: “muntahan iblis yang tolol.”

Para bajak laut benar-benar haus darah, dan mereka menyisir seluruh pulau, mencari tanda-tanda keberadaan dua orang itu. Tapi tentu saja, Momohina dan Yume tidak berniat hanya jadi buruan pasrah. Mereka menghajar siapa pun bajak laut yang datang menghampiri, mengambil barang-barang mereka, lalu mengusir mereka pulang—karena hidup cuma sekali, dan orang-orang ini benar-benar perlu belajar menghargai nyawa mereka.

“Aku cuma membunuh apa yang aku makan!”

Itulah prinsip hidup Momohina, dan Yume sepenuhnya sependapat. Bolehkah memburu binatang di hutan untuk dimakan? Kenapa dia enggan memakan manusia—atau makhluk yang wujudnya menyerupai manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentu saja, pernah terlintas di benaknya. Tapi tidak ada keharusan untuk memaksakan diri membunuh atau memakan sesuatu yang tidak ia inginkan. Lagipula, meskipun para bajak laut itu tak dijadikan santapan, mereka datang membawa barang-barang yang bisa dimakan juga. Meskipun diburu ke dalam hutan, tampaknya para bajak laut bukanlah pemburu sejati, jadi pulau ini masih menyimpan banyak mangsa alami. Di sana-sini juga ada mata air yang jernih, cukup untuk membuat tenggorokan mereka lega seketika.

Mereka sama sekali tak kesulitan bertahan hidup. Tapi tak lama kemudian, para bajak laut Titechitike mulai meninggalkan makanan dan kebutuhan sehari-hari di dalam hutan.

“Apa ini maksudnya…?”

Apakah ini maksudnya? Apa mereka mulai menyembah Momohina dan Yume layaknya dewa? Jujur saja, meski Yume mungkin belum sampai ke titik itu, Momohina memang memancarkan aura bak dewi pulau. Rambut mereka sudah tumbuh sangat panjang, kulit mereka kecokelatan karena terbakar matahari, dan pakaian asli mereka sudah lama rusak. Sekarang mereka hanya mengenakan pakaian seadanya—kain non-woven yang dililitkan di dada dan pinggang mereka. Tapi anehnya, Yume malah terlihat seperti gadis liar dari suku pedalaman, sementara Momohina tampak seperti resi bijak.

Mungkin mereka lebih cocok tetap tinggal di pulau ini sebagai “dewi-dewi Titechitike”?

Mana mungkin.

Mereka akhirnya berhasil keluar dari pulau terpencil itu. Yume dan Momohina ingin pulang.

Kalau mereka terus membuat para bajak laut gelisah, bisa-bisa malah bikin masalah, dan Yume juga mulai merasa agak kasihan pada mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menyusuri pulau dan melihat apakah ada jalan lain. Pulau di sebelah ternyata cukup dekat. Yume meminta bantuan Momohina, dan mereka pun merakit rakit seadanya dalam waktu singkat. Kadang, memang harus nekat duluan. Mereka menyeberang selat itu dengan rakit, dan berhasil dengan mudah.

“Yumeryun, kamu jenius banget! Kamu keren! Kamu yang paling hebat sedunia! Harusnya kamu jadi presiden!”

“Nyeheheheheh. Yume sih nggak ngerasa ngelakuin hal sehebat itu.”

“Ayo terus maju kayak gini! Iyaaa!”

Mereka menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Kalau mereka bisa sampai ke pulau besar yang ramai, mungkin mereka bisa menemukan orang-orang dari Grimgar, bukan dari Benua Merah. Harapan mereka seperti itu. Seharusnya ada, bukan? Tidak—pasti ada! Tak mungkin tidak!

Pulau terbesar di Kepulauan Karang itu bernama Atunai, dan di sana terdapat sejumlah pelabuhan. Di salah satu pelabuhan itu—Indelica—Yume dan Momohina akhirnya, akhirnya, menemukannya.

“Wah! I-Itu kan… Ba-Ba-Ba-Ba-Bachrose!”

Mata Momohina hampir melompat keluar dari kepalanya.

“Unuh? Bakso…?”

“Bukan! Yumeryun, itu si Ba-Ba-Black… eh, bukan, bukan itu! Umm, uhh, ya! Bachrose!”

“Ohhh. Bachrose. Itu toh. Sekarang semuanya masuk akal.”

“Kau juga tahu soal itu, Yumeryun?”

“Nggak, sama sekali nggak!”

“Kau nggak tahu?!”

Keduanya langsung berlari ke dermaga tempat Bachrose-go bersandar, secepat yang kaki mereka mampu.

Bachrose-go adalah kapal besar yang tampak kokoh, tapi tetap elegan. Dicat merah marun dan hijau, tubuhnya seperti kuil yang dipersembahkan pada dewa seni—atau mungkin musik—sementara tiangnya menjulang tinggi, seperti tombak yang ingin menembus langit. Hiasan di haluannya membentuk sosok wanita bersayap berwarna keemasan, berkilau, dan terlihat seolah siap menari kapan saja.

Orang yang berdiri di dekat Bachrose-go itu bukanlah makhluk bermata tiga, atau bertelinga panjang, melainkan seorang pria manusia yang tampak seperti pelaut. Momohina langsung melesat ke arah pria itu.

“Wah, Momo-san, tunggu—”

Yume mencoba menghentikannya. Percuma saja. Momohina terlalu cepat. Tak ada cara dia bisa menghentikannya. Momohina melesat sambil berteriak, “Hyaaah!” dan mendaratkan tendangan terbang tepat ke tubuh pria itu.

“Aaaak!”

Pria itu jatuh ke laut.

Yume langsung berjongkok di tepi dermaga dan menatap ke bawah, ke arah pria itu yang kini menggelepar di air. Sepertinya dia pelaut, jadi seharusnya bisa berenang, tapi dia malah panik.

“…Momo-san.”

“Mokeeee?!”

Sepertinya Momohina juga kaget. Tapi kenapa dia menjerit kayak monyet dikejutkan petir, padahal dia sendiri yang menendangnya ke laut? Sama sekali nggak masuk akal.

“Kenapa kamu nendang dia…?”

“O-Oalah! Aku kebablasan, ya? Salah sendiri nih, refleks!”

“Kebablasan? Itu sih namanya nyerang orang, tahu nggak?”

“Soalnya aku kenal dia. Jadi nggak tahan, gitu… Saking senengnya.”

“Ohhh. Jadi kenal. Ya udah deh. Tapi tetep aja… normalnya, kamu nggak bakal nendang orang yang kamu kenal, ‘kan?”

Momohina menjulurkan lidah dari ujung mulutnya, malu-malu.

Sementara itu, pria di air berteriak, “T-Tolongin aku!” atau semacamnya. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa dia tenggelam. Saat Yume sedang berpikir mungkin mereka memang harus menolongnya, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas dek Bachrose.

“Kamu!”

“…Hoh?”

Begitu mereka menengadah, seorang pria berjenggot sedang menatap ke bawah ke arah Yume dan Momohina dari sisi kapal Bachrose. Kumisnya megah banget, tapi kesan pertama Yume cuma satu: Ya ampun, nggak cocok banget deh…

Pria itu mengenakan penutup mata hitam di mata kanannya. Mantel hitam yang ia selempangkan di pundaknya—bukan dikenakan dengan benar—memiliki hiasan perak dan bertabur permata. Terlihat mahal. Tubuh pria itu sendiri relatif kecil, jadi mantelnya tampak agak kebesaran. Rasanya seperti pakaian itu yang sedang “memakai” dirinya, bukan sebaliknya.

Pria itu menghela napas kecil, lalu berkata, “Ah…”

“Ah!” seru Momohina.

“…Ah?”

Yume memandangi pria itu, lalu ke Momohina, lalu kembali lagi ke pria itu.

Pria itu menarik rambutnya dengan tangan kanan, lalu mengembuskan napas sebelum bergumam, “Kalau bukan Momohina…” dengan nada lesu seperti orang yang baru bangun tidur dan sedang membahas cuaca pagi.

“Kisaragicchon…”

Apakah Momohina kecewa? Tidak, bukan itu. Wajahnya tampak… lelah. Suaranya pun pelan—terlalu pelan untuk ukuran Momohina. Sepertinya ia benar-benar tak menyangka akan bertemu pria ini di tempat seperti ini. Saking terkejutnya, bukan cuma tenaganya yang hilang—jiwanya pun seperti ikut melayang.

“Kisaragicchon,” ulang Momohina. Mungkin ia mulai pulih dari rasa kagetnya, karena setelah itu ia berseru, “Yaaaay!” sambil melompat-lompat di tempat.

“Yaaaay. Itu Kisaragicchon. Yaaaay.”

“Eh, dengerin dulu, woy.”

Kisaragicchon menghela napas panjang, lalu meraih bagian luar pagar kapal dengan tangan kirinya. Apa itu sarung tangan? Tangan kanannya telanjang, tapi tangan kirinya tampak tertutup sesuatu. Tapi dari ukurannya, tangan kiri itu jauh lebih besar, dan tampaknya terbuat dari logam. Berarti… itu bukan sarung tangan, dong.

“Berapa kali harus aku bilang, hentikan panggian pakai ‘-cchon’ itu? Tapi ya sudahlah, terserah.”

“Kamu yang asli, Kisaragi-cchon yang sesungguhnya, kan?”

“Jelas aja! Masa aku rela ada cowok lain yang sekeren dan sehebat aku?”

“Enggak mungkin!”

Momohina tertawa, lalu tiba-tiba melesat lari.

“Romoh?!”

Yume mengeluarkan suara aneh, tapi tubuhnya langsung bereaksi dan berlari mengejar Momohina tanpa pikir panjang. Tujuan Momohina: jalur naik ke Bachrose. Kecepatan larinya gila. Dia menapaki tanjakan dengan langkah ringan, dan dalam sekejap, Yume sudah jauh tertinggal.

Begitu sampai di geladak, Momohina langsung memeluk Kisaragi-cchon.

“Waaaahhh. Ini Kisaragi-cchon! Kisaragi-cchon! Waaaahh. Waaaahh. Waaaahhh…”

“Udah kubilang juga, ini aku.”

“Tapi! Tapi, tapi, tapi! Ini beneran Kisaragi-cchon! Uhh… waaahhh…”

“Ya ampun, keras kepala banget. Tapi ya sudahlah, terserah.”

Dengan wajah pasrah, Kisaragi-cchon membalas pelukannya dengan erat. Mungkin Momohina sedang menangis.

Yume mengendus pelan, lalu buru-buru menutup mulut dengan tangannya. Hampir saja dia ikut terisak. Rasanya kalau dia sampai menangis sekali saja, mungkin itu bukan masalah besar, tapi dia tak mau menangis sekarang. Momo-san, aku ikut senang buat kamu, pikirnya, dan perasaan itu benar-benar datang dari lubuk hatinya. Ia boleh saja menangis, tapi kalau dia melakukannya sekarang, mungkin itu bukan jadi pelepasan, melainkan malah bikin hati makin sesak. Entah kenapa, dia merasa seperti itu.

4. Potret Seorang Pahlawan

Bachrose-go adalah kapal milik Perusahaan Bajak Laut K&K.

Dan bukan cuma itu—kapal itu juga milik Adipati Agung Deres Pain.

Tentu saja, Yume sama sekali tak tahu apa itu “adipati agung”, atau siapa itu “Deres Pain”. Ia belum pernah melihat, belum pernah mendengar, dan—tentu saja—belum pernah memakan satu pun dari mereka. Meski begitu, katanya Deres Pain itu seorang tokoh, jadi kemungkinan besar bukan makanan. Tapi walau secara teknis mungkin tergolong “manusia”, Deres Pain bukanlah manusia dalam arti sempitnya.

Ada sebuah kota bernama Igor. Letaknya bukan di Benua Merah, juga bukan di Kepulauan Karang, melainkan di utara Grimgar, di sepanjang garis pantai. Kota pelabuhan ini cukup besar. Selevel dengan Kota Bebas Vele, dan dulunya sempat berjaya sebagai gerbang laut bagi Kerajaan Ishmal.

Namun, Kerajaan Ishmal kini tinggal nama. Itu sudah runtuh—atau lebih tepatnya, dimusnahkan. Wilayah yang dulunya merupakan kekuasaan Ishmal kini sebagian besar dikuasai oleh para undead.

Kota pelabuhan Igor tidak sepenuhnya dipenuhi undead sejauh mata memandang, tapi mayoritas penghuninya berasal dari ras-ras yang tergabung dalam Aliansi Para Raja—seperti orc dan undead—yang jelas-jelas memusuhi umat manusia.

Sosok yang dikenal dengan nama Deres Pain adalah penguasa Igor, dan ia menyebut dirinya Adipati Agung.

Adipati Agung.

Sekarang, itu baru gelar yang terdengar sok penting. Tapi dia bukan cuma sok—dia memang penting. Saat mendengar bahwa dia adalah penguasa Igor, mudah membayangkan dia hanya semacam wali kota dari sebuah kota kecil, dan Yume pun awalnya mengira begitu. Tapi nyatanya, derajatnya setara dengan seorang raja dari negara yang cukup besar.

Setelah No-Life King mati—meskipun seharusnya tidak bisa mati karena memang tidak hidup sejak awal—tinggallah empat atau lima undead yang benar-benar berpengaruh, dan Deres Pain adalah salah satunya.

Kisaragi, alias Kisaragicchon, mencuri kapal bangsawan agung itu dan menjadikannya miliknya sendiri. Nggak masuk akal, sih. Tapi sudahlah, namanya saja Bachrose-go, pasti keren.

Kapal itu memang sekeren itu, jadi ketika Kisaragi mendirikan Perusahaan Bajak Laut K&K, dia menjadikan Bachrose-go sebagai kapal andalan mereka. Kapal andalan adalah kapal tempat orang paling penting berada, memberi komando ke semua orang—jadi otomatis kapal itu juga jadi simbol dari K&K.

Oh, ya. Meskipun Kisaragi yang memulai K&K, dia bukan presidennya. Bukan juga ketua atau jabatan sejenisnya. Presiden perusahaannya adalah seorang wanita bernama Anjolina Kreitzal, yang memang sudah jadi bajak laut sejak awal. Dia juga yang menjadi kapten dari kapal Bachrose-go.

Kisaragi memimpin Bachrose-go—bersama ratusan kapal lain milik K&K—untuk mencari Momohina, dengan Yume sebagai bonus tambahan.

Meski begitu, K&K tetap harus menjalankan aktivitas mereka seperti biasa—berdagang, membuka jalur baru, bertempur, dan menjarah. Semua itu tak bisa mereka abaikan. Karena itulah, setiap kapal hanya bisa mencari Momohina dan Yume di sela-sela kesibukan mereka.

Tentu saja, mengatakan lebih mudah daripada melakukannya. Bagaimanapun juga, Momohina dan Yume hilang di laut. Dan laut itu penuh bahaya. Kehilangan satu kapal selama pencarian akan jadi musibah. Lagi pula, mereka terlempar dari Mantis-go ke laut di tengah badai. Kalau dipikir secara logis, kemungkinan mereka selamat sangat kecil. Bahkan nyaris tidak ada. Ya—bisa dibilang nol.

Jadi, tidak ada gunanya mencari. Maka dari itu, ya… tidak ada yang mencari. Tidak ada pilihan lain. Kalau rekan-rekan Momohina sampai memutuskan seperti itu, siapa pun takkan bisa menyalahkan mereka. Jujur saja, saat terdampar di pulau terpencil itu pun, Yume pada dasarnya sudah menyerah. Dipikir-pikir, harapan bahwa ada seseorang yang masih mencari mereka terasa nyaris mustahil.

Yah… memangnya siapa juga yang bakal repot-repot nyari?

Namun, Kisaragicchon dan kawan-kawannya tetap melanjutkan pencarian.

Alasan terbesar mereka adalah karena Mantis-go ternyata tidak tenggelam, dan sang kapten—Ginzy—berhasil kembali ke Kepulauan Zamrud bersama para penyintas lainnya. Yang dicari K&K bukan cuma Momohina dan Yume. Ada juga awak kapal lain yang terjatuh ke laut bersama mereka—dan mereka berniat mencari semuanya.

“Aku udah menduganya dari awal—mengenalmu, rasanya nggak mungkin kamu beneran mati. Dan bukan cuma aku aja yang mikir gitu. Semua orang yang kenal kamu juga punya perasaan yang sama.”

Kumis Kisaragi—yang begitu mencolok sampai-sampai tampak seperti tidak seharusnya berada di bawah hidungnya—bergetar saat ia mengucapkan itu. Tentu saja, yang ia bicarakan adalah Momohina.

Ngomong-ngomong, setelah itu Bachrose-go langsung berlayar kembali dari Indelica menuju Kepulauan Zamrud. Tapi Momohina tiba-tiba bersikap agak canggung terhadap Kisaragi. Kalau Kisaragi memanggil namanya, dia hanya akan menjawab dengan, “Nyaa,” atau, “Mphuh,” lalu kabur. Bahkan saat dia sesekali mengajaknya bicara, dia tak pernah menatap matanya langsung. Dari tempat Yume berdiri, ia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Padahal kamu peluk dia erat banget, bahkan sambil nangis segala, tapi… mungkin justru karena itu kamu jadi malu sendiri dan sekarang jadi jaim ya? Yume masih bisa sedikit mengerti perasaan-perasaan seperti itu.

Momohina tampak terobsesi dengan bermain petak umpet dengan Kisaragi, dan akibatnya Yume jadi jarang dilatih seperti yang ia harapkan. Waktu luangnya di kapal pun jadi banyak. Ia kadang membantu kru sedikit-sedikit, tapi perasaannya terhadap pekerjaan itu agak hambar. Semua tugasnya terlalu mudah—belum selesai ia merenung soal kenapa perasaannya hambar, eh, pekerjaannya sudah kelar. Karena terlalu cepat menyelesaikan tugas, kru kadang menatap Yume seolah dia malah bikin repot.

Saat ia lelah terus bergerak sendiri—seperti sekarang—Yume biasanya duduk di sisi kapal, menatap ke laut. Bukan karena sedang memikirkan sesuatu yang penting. Tapi ia juga tidak mengusir pikiran-pikiran yang datang begitu saja. Meski cuaca tidak buruk, ombak tetap tinggi dan menggoyang kapal. Tapi itu tak membuatnya takut atau mabuk laut. Ia sudah terbiasa. Ia sempat mengobrol sedikit dengan kapten kapal, Anjolina. Wanita itu serius, dewasa, dan ditakuti oleh krunya—dalam arti yang baik. Yume merasa, tak peduli seberapa tua dirinya nanti, ia tak akan pernah bisa menjadi seperti Anjolina. Ia bisa mengerti kenapa yang menjadi presiden K&K dan kapten Bachrose-go adalah Anjolina, bukan Kisaragi.

Namun, meskipun Anjolina menjabat sebagai presiden, yang sebenarnya mengarahkan jalannya K&K jelas-jelas adalah Kisaragi. Ia seorang pemimpin, tapi bukan pemimpin dalam arti konvensional. Itu tidak jelas, atau mungkin setengah hati. Tapi semua orang di K&K menerima bentuk kepemimpinan yang aneh itu.

Tidak semua pemimpin itu sama. Seperti halnya manusia yang beraneka ragam, pemimpin pun datang dalam banyak bentuk.

“…Itu juga berlaku untuk pemimpin Yume dan yang lainnya,” gumam Yume pelan, lalu menundukkan kepala.

Ia terus memikirkan teman-temannya selama di pulau itu. Ia pernah menangis sesegukan, meraung-raung juga. Seharusnya, ia hanya pergi selama setengah tahun. Hanya setengah tahun, lalu ia akan ke Altana. Yume sudah meminta teman-temannya untuk menunggunya di sana. Tapi ia mengingkari janji tersebut. Waktunya bukan setengah tahun yang berlalu—sudah lebih dari dua tahun sekarang. Sebentar lagi bahkan akan menginjak tahun ketiga.

Mereka pasti sudah muak menunggu. Atau mungkin, mereka bahkan sudah berhenti menunggu. Bukan karena Yume tidak percaya pada mereka, tapi jika ia terlambat selama ini, tentu saja mereka akan mengira sesuatu telah terjadi padanya.

Sebenarnya, Yume berharap mereka memang sudah berhenti menunggu. Ia tidak keberatan jika mereka melupakannya. Ia ingin mereka melupakannya. Pikirannya itu membuat hatinya perih. Tapi tak apa, asal hanya Yume yang merasa sedih. Kalau hanya Yume yang bersedih, ia masih sanggup menahannya.

Setiap kali memikirkan teman-temannya, dadanya terasa begitu sesak hingga ia sulit bernapas.

Apa yang terasa sakit, bagaimana sakitnya, dan mengapa—itu semua hal yang tak ingin ia pikirkan. Dan memang tidak bisa. Rasanya sakit. Terlalu sakit untuk ditahan.

Saat itulah ia menyadari seseorang sedang mendekat. Karena suara angin dan ombak, langkah kaki itu nyaris tak terdengar, tapi orang itu berjalan sambil mengetukkan sesuatu yang keras ke pagar kapal.

Yume mendongak.

Itu adalah Kisaragi. Benda keras itu ternyata adalah tangan kirinya. Kisaragi telah kehilangan tangan kirinya, dan menggantinya dengan tangan prostetik. Penutup mata di mata kanannya juga bukan sekadar aksesori. Semua itu memberi kesan seperti bajak laut, apalagi dengan kumisnya yang mencolok. Tapi karena bagian janggut lainnya hampir tak ada, dan wajahnya halus sekali, kumis itu jadi kelihatan aneh. Bahkan terkesan palsu.

“Hei.”

Kisaragi mengangkat tangan prostetiknya. Mungkin itu jenis prostetik khusus. Meski tampak kaku, gerakannya sangat mulus, hampir seperti tangan sungguhan.

“Hei.”

Saat Yume menirukan senyumnya dan melambaikan tangan balik, Kisaragi menyipitkan mata tiba-tiba, dan kumisnya ikut melengkung sedikit.

“Ah…!”

“Hm?”

“Denger deh… kumis itu… jangan-jangan…?”

“Oh, ini?”

Kisaragi menjepit kumisnya dengan tangan kanan—lalu menariknya.

Kumis itu langsung copot.

“Kumis palsu.”

“…Beneran, ya? Yume juga sempat mikir, Momo-san juga kayaknya pernah pakai kumis palsu, lho.”

“Serius?”

“Iya. Waktu pertama kali ketemu. Kayaknya dia niru kamu, Kisaragicchon.”

“Kamu juga mau manggil aku begitu? Tapi ya sudahlah, terserah.”

“Kamu sering bilang ‘Tapi ya sudahlah, terserah,’ ya? Kisaragicchon.”

“Nggak juga. Aku cuma bedain mana hal yang penting dan mana yang nggak kupeduliin.”

“Hrrmm. Terus kenapa sih kamu pakai kumis palsu, Gicchon?”

“Sekarang malah disingkat? Tapi ya sudahlah, terserah. Waktu aku ke Benua Merah, orang-orang ngira aku masih bocah. Tapi kalau ada rambut di mukaku, aku kelihatan kayak orang dewasa. Itu nyelametin aku dari banyak ribetnya urusan, lho.”

“Jadi… ini kayak ngomongin cewek punya dada gede, gitu ya?”

“Ada juga perempuan dewasa yang rata, kan.”

“Oh, ya? Iya juga, ya? Dada Yume juga kecil. Momo-san juga. Tapi, tahu nggak? Kapten Anjolina itu… mantul-mantul.”

“Kamu mau terus ngomongin soal dada?”

“Enggak juga, sih. Tapi… dada gede tuh enak kalo disentuh. Ngomong-ngomong soal dada, Shihoru juga punya, kan.”

Yume langsung menutupi dadanya dengan kedua tangan. Dia nggak bisa berkata apa-apa.

Jelas, bagian tubuh Yume yang satu itu jauh berbeda dari milik Shihoru. Hampir nggak ada tonjolan. Nggak terasa kenyal, apalagi lembut. Rasa iri yang menggebu muncul begitu saja. Yume suka dada Shihoru. Paha dan perut Shihoru juga bagus, tapi dada Shihoru itu beda kelas. Dia pengin nyentuh. Pengin ngebenamkan wajahnya dalam-dalam.

Apa suatu hari dia bakal bisa?

“Shihoru? Dia salah satu temanmu, ya?”

Saat Kisaragi bertanya, Yume mengangguk. Hanya itu yang bisa dia lakukan, mengangguk naik-turun. Kalau dia maksa ngomong, suaranya pasti bakal keluar aneh.

“Aku pernah dengar soal kalian. Waktu aku pergi, salah satu dari kalian katanya nenangin naga-naga di Kepulauan Zamrud, ya? Pahlawan dari Roronea. Penunggang Naga. Haruhiro, kan, namanya?”

Iya.

Haru-kun, dia emang nggak kelihatan kayak pemimpin, tapi dia pemimpin yang sesungguhnya. Dia selalu mikirin Yume… dan semua orang juga. Lebih dari dia mikirin dirinya sendiri. Itu luar biasa. Dia pemimpin terbaik buat Yume, dan buat semuanya juga.

Yume mengembungkan pipinya. Wajahnya mungkin sudah memerah seluruhnya. Ia ingin sekali bilang sesuatu, ingin mengatakannya dengan baik-baik, tapi tak ada satu pun kata yang keluar. Sungguh, yang bisa ia lakukan hanya mengangguk.

“Gak usah dipikirin.”

Kisaragi meletakkan tangannya—tangan yang asli, bukan yang prostetik—di atas kepala Yume. Tangannya tidak besar. Meski begitu, kepala Yume terasa pas saja di sana.

“Kamu muridnya Momohina, kan? Berarti kamu juga bagian dari keluargaku. Pertama-tama, aku bakal nganter kamu balik ke Grimgar. Kalau butuh yang lain, tinggal bilang. Emang sih, ada hal-hal yang gak bisa kulakuin. Tapi gak banyak. Andalin aku aja.”

Iya.

…Iya.

Apa boleh dia mengangguk begitu saja? Kisaragi baru saja bilang, “Andalin aku.” Kalau dia mengangguk, itu berarti dia benar-benar akan mengandalkannya, akan menggantungkan dirinya pada Kisaragi. Tapi bahkan di tengah keraguannya, ada dorongan dalam hati yang membuatnya ingin mengangguk.

“…Gicchon.”

“Iya?”

“Yume tuh…”

Dia mau nangis, dan karena itu, dia gak bisa lanjut ngomong.

Yume masih merasa seperti akan menangis kapan saja. Hatanya dipenuhi rasa haru, tapi air mata itu tak kunjung keluar, walaupun seolah-olah sudah di ujung. Lama-lama dia merasa, Mungkin gak perlu nangis deh.

Itu pasti karena Kisaragi.

“…Gicchon. Kamu lumayan keren juga, ya?”

“Yah, kadang emang ada yang bilang gitu.”

Kisaragi menjawab singkat sambil menarik kembali tangannya dari kepala Yume.

“Aku kan satu-satunya pahlawan besar yang tiada duanya.”

5. Patah Hati

Bachrose-go berhasil kembali ke pelabuhan di Roronea tanpa hambatan. Saat itu, Momohina sudah berhenti lari dan sembunyi dari Kisaragi. Sebaliknya, dia mulai terus menempel pada pria itu sampai-sampai Kisaragi berkata, “Kamu nempel terus, menjauh sana.” Tapi meskipun berkata begitu, Kisaragi tidak pernah benar-benar menolaknya, jadi Momohina tetap tidak mau jauh-jauh darinya. Sampai-sampai dia tidur malam pun melilit erat tubuh Kisaragi.

Momo-san memang sayang banget sama Gicchon, ya?

Yume juga menyukai Kisaragi. Kalau saja dia bertemu pria itu sebelum bertemu Haruhiro dan yang lainnya, mungkin dia sudah memilih ikut bersamanya. Tapi semakin besar rasa sukanya pada Kisaragi, semakin dia sadar betapa pentingnya Haruhiro dan teman-temannya baginya.

Yume mencoba menenangkan diri dan memikirkannya baik-baik. Dengan semua yang telah terjadi, tidak ada jaminan dia bisa bertemu kembali dengan Haruhiro dan yang lain. Bisa saja ia berhasil, bisa juga tidak. Tapi sekarang, Yume sudah tidak takut lagi.

Ketika membayangkan bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat teman-temannya lagi, rasanya seperti ada yang merobek jantungnya, memelintir lehernya, dan mencabik-cabik tubuhnya. Sakit sekali. Tapi Yume tidak berniat menutup mata dan menghabiskan hari-harinya hanya dengan harapan kosong bahwa ia ingin bertemu mereka lagi. Ia memilih untuk menggenggam harapan itu erat-erat. Ia akan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan menetapkan tujuan dan melangkah ke arahnya. Ia tidak boleh membiarkan rasa takut menghentikannya.

Para petinggi di Perusahaan Bajak Laut K&K—kecuali kepala divisi undead, Jimmy—sedang tidak berada di tempat. Mereka tengah sibuk mengambil alih kapal ke sana kemari, sebagian untuk mencari keberadaan Momohina.

Para perwira K&K terdiri dari direktur pelaksana Giancarlo; Ichika si HPW (konon singkatan dari Healing Partner Woman, entah kenapa itu dijadikan jabatan); Mirilieu si EDBDM (Elf Dengan Bagian Dada Mengecewakan—benarkah itu gelar resmi?); serta Heinemarie si DNW (Dwarf Nokturnal Wanita—kalau diterjemahkan secara bebas, bisa dibilang ‘Perayap Malam Kerdil’. Rasanya tak pantas dijadikan jabatan, tapi begitulah kenyataannya).

Sahuagin tak tahu malu bernama Ginzy juga masih ada, menjabat sebagai kapten kapal Neo Mantis-go. Ia, tentu saja, belum tahu bahwa Momohina dalam keadaan selamat. Saat mengetahui kabar itu nanti, ia pasti akan sangat senang.

Setelah persediaan dilengkapi, dan diiringi sorakan dari para bajak laut serta warga Roronea, Bachrose-go pun segera berlayar meninggalkan pelabuhan. Kisaragi tidak secara langsung berkata, “Kau pasti buru-buru, ya?” pada Yume—tapi jelas maksud tindakannya ke situ.

Ia sudah sangat terlambat. Berlari-lari sekarang pun tak akan membantu, tapi tetap saja, ia ingin secepat mungkin menginjakkan kaki di daratan Grimgar. Andai bisa, ia pasti sudah berubah jadi burung dan terbang langsung ke Altana.

Tujuan Bachrose-go bukanlah Kota Brbas Vele, apalagi Igor, melainkan pelabuhan yang sama sekali berbeda.

Pelabuhan itu bernama Nugwidu—nama yang cukup sulit diucapkan—dan terletak jauh di selatan Vele. Di sekitar Nugwidu, sejak zaman dahulu, tinggal sekelompok orang aneh yang disebut kaum Zwiba. Konon, mereka telah membentuk semacam negara kecil sendiri. Kaum Zwiba memiliki bahasa, adat istiadat, dan budaya yang benar-benar berbeda, dan sama sekali tidak berbaur dengan ras lainnya. Jika kaum Zwiba melihat seseorang yang bukan dari kalangan mereka, mereka akan langsung menyerbu, menangkap, dan—percaya atau tidak—memakannya.

Yume sudah lama tahu bahwa kaum Zwiba itu aneh dan sangat berbahaya, jadi ia selalu berusaha menghindari mereka sebisa mungkin.

Namun, kenapa Kisaragi bisa tahu soal kaum Zwiba? Ternyata dia pernah ditangkap oleh mereka dan nyaris dimakan hidup-hidup.

“Soalnya, kamu tahu kan kondisi lenganku? Begitu mereka lihat, mereka langsung bingung dan bilang, ‘Ini kok aneh, ya? Boleh nggak sih makan orang kayak gini?’ Terus, waktu mereka masih sibuk mikir… entah gimana, akhirnya kami malah jadi temenan.”

Apa yang harus terjadi sampai seseorang bisa berteman dengan orang-orang yang sempat mencoba memakannya? Yume benar-benar tak bisa membayangkan.

Yang jelas, sekarang kapal Bachrose-go sedang menuju pelabuhan di Nugwidu.

Bangsa Zwiba sangat tertutup terhadap orang luar, sampai-sampai mereka tidak mengembangkan teknologi untuk membangun kapal besar atau pelabuhan. Menurut Kisaragi, kapal Zwiba—selain kapal nelayan—yang keluar dari Nugwidu tidak pernah kembali. Bisa jadi mereka berasal dari seberang lautan dan tengah berusaha kembali ke tanah asal mereka.

Kisaragi bilang, daripada menuju Vele, lebih cepat kembali ke Altana lewat Nugwidu. Dari Nugwidu, dia bisa menuju barat ke Dataran Quickwind, lalu terus ke arah selatan menuju Pegunungan Tenryu. Selama terus mengikuti arah itu, mustahil tersesat.

Bagi Yume, ucapan Kisaragi terdengar seperti jaminan mutlak, dan ia tak punya alasan untuk meragukannya. Ia sama sekali tidak merasa cemas. Justru, ia sangat antusias ingin bertemu dengan bangsa Zwiba.

Momohina tetap tinggal di atas Bachrose-go. Ia akan terus melatih Yume sampai mereka tiba di Nugwidu, menyempurnakan pelatihan yang tersisa.

Mereka berlatih di atas kapal yang terus bergoyang—berlari dan melompat-lompat di dek. Setelah hari pertama perjalanan yang melelahkan tapi memuaskan, keesokan paginya Yume terbangun di dalam kabin, di atas hammock.

Mungkin karena terlalu lama hidup nyaris telanjang di pulau sebelumnya, memakai pakaian sekarang terasa merepotkan. Apa pun yang ia kenakan, pada akhirnya akan ia lepas saat tidur. Hari ini pun, ia kembali terbangun tanpa sehelai benang pun. Karena tidak bisa terus seperti itu, ia mengenakan atasan pendek yang hanya cukup menutupi dadanya, dan celana super pendek. Setelah itu, ia membasuh wajah dan berkumur sedikit.

Saat ia naik ke geladak, matahari baru saja terbit. Tapi karena tak ada apapun yang menghalangi di atas laut, sinarnya sudah membuat segalanya terang. Yume lebih suka laut saat masih sedikit lebih pagi dari ini—ketika matahari baru hendak muncul di balik cakrawala. Laut saat matahari terbenam juga indah, tapi kadang-kadang malah membuatnya merasa kesepian.

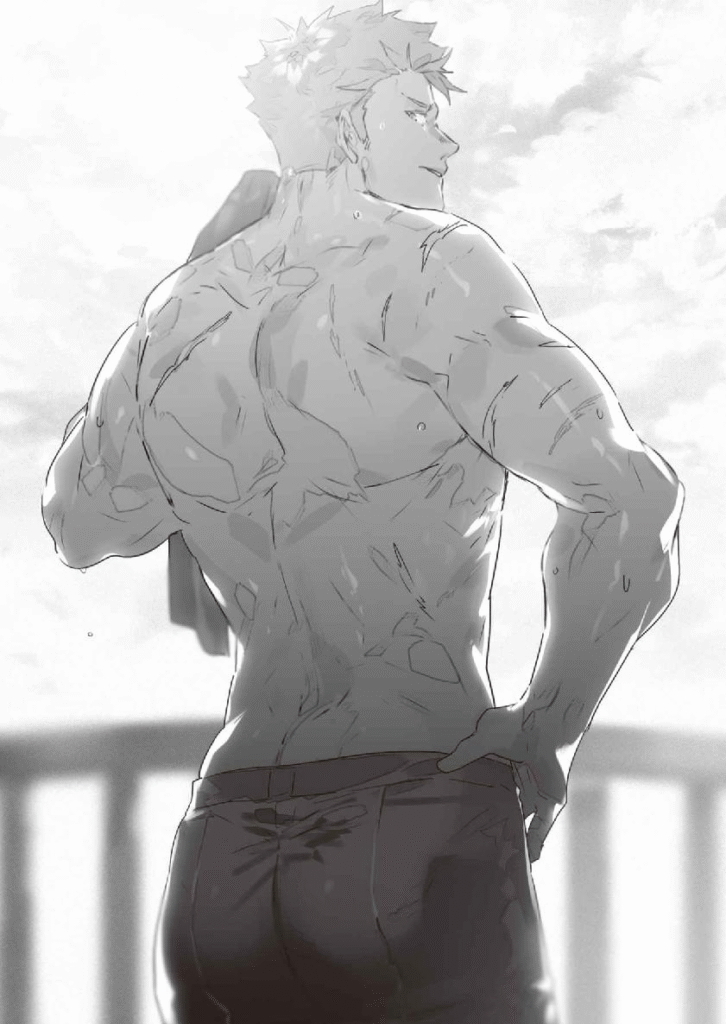

Harusnya tadi dia bangun lebih awal. Dengan sedikit kecewa, dia berjalan menyusuri geladak, sampai akhirnya melihat seorang pria di dekat haluan. Pria itu telanjang dada, tampaknya sedang melakukan pemanasan atau semacamnya.

Siapa itu?

Punggung pria itu menghadap ke arahnya, jadi wajahnya tidak terlihat. Yume tahu semua kru Bachrose-go. Pria ini bukan bagian dari kru.

Tubuhnya luar biasa. Otot-otot di punggungnya membentuk bayangan yang mirip wajah monster mengerikan. Tapi meski posturnya tinggi, ia tidak terlihat besar. Tidak ada yang berlebihan. Tubuhnya terbentuk oleh latihan ekstrem—seperti sebilah pedang yang diasah sempurna.

Tanpa sadar, Yume mematung dan terus menatap.

Pria itu mulai menggerakkan lengannya perlahan, memutar bahu, meregangkan persendian, membungkuk, lalu berdiri dengan satu kaki. Gerakannya tidak istimewa. Itu biasa saja. Tapi entah kenapa, Yume tidak bisa memalingkan pandangan sedetik pun.

Pria itu kuat.

Kuat dalam arti sebenarnya.

Jantungnya berdegup kencang. Seluruh tubuhnya terasa seperti dialiri sengatan halus. Apa dia ingin pipis? Tidak, bukan itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang memeluk atau mencengkeramnya dari dalam.

Pria itu berbalik.

Saat itulah Yume menyadari rambut pendeknya berwarna perak.

“Ah, kamu, ya.”

“Fwuh.”

Yume hendak memanggil namanya, tapi entah kenapa, kata itu tak keluar dari mulutnya.

Dia mengenalnya. Mereka datang ke Grimgar di hari yang sama. Mereka memang bukan teman dekat, tapi tetap bisa dibilang rekan seperjuangan, setidaknya dalam arti yang luas.

Sudah lama sejak terakhir mereka bertemu. Tapi itu bukan cuma soal dia. Yume sudah lama hanya bersama Momohina. Rasanya sudah cukup lama juga sejak ia melihat siapa pun selain dirinya.

“…Kamu naik kapal ini? Kamu juga…? Haaaah? Kenapa?”

“Aku sempat tinggal di Benua Merah. Aku punya perjanjian dengan K&K. Aku menunggu kapal menuju Grimgar dari Kepulauan Zamrud.”

“Ohhh… Oke. Jadi kamu numpang kapal ini, ya? Gitu, ya… Yume nggak tahu sama sekali. Dia baru nyadar sekarang.”

“Tapi aku tahu. Aku nggak sengaja dengar kabar soal Kisaragi yang berhasil menemukan dua perempuan yang hilang setelah kapalnya kena masalah.”

“Oh. Kalau kamu lagi di Roronea, pasti dengar, ya…? …Tapi kalau kamu udah tahu, kenapa nggak bilang?”

“Aku sempat lihat kalian kemarin, tapi kamu dan Momohina lagi heboh loncat-loncat, muter-muter.”

“Ohhh, lagi latihan, ya. Iya sih… …Umm, uhh, err…”

Kenapa dia selalu tegang tiap kali mau sebut nama itu?

Ada yang aneh dengan Yume. Apa, sih, masalahnya? Ia coba pikirkan, tapi kosong. Pokoknya, repot juga kalau nggak bisa nyebut nama orang yang udah jelas-jelas berdiri di depan mata. Mau nggak mau, dia harus maksa diri buat mengucapkannya.

“Renji!”

Begitu dia memanggil, Renji berkedip.

“…Apa?”

“Umm, eh… Yume mau nanya, apa kamu tahu sesuatu tentang Haru-kun dan yang lain? Soalnya Yume sempat pergi buat latihan, terus ada kejadian itu, yang soal kapal, sama badai… Udah lama banget dia nggak ketemu mereka.”

“Aku udah di Benua Merah sekitar setahun, dan sebelum itu pun sudah hampir setahun nggak balik ke Altana.”

“Oh, ya? Wah, berarti kamu emang nggak tahu, ya?”

“Aku dengar Haruhiro pernah naik naga di Kepulauan Zamrud. Kayaknya kalian berpisah setelah itu, ya?”