Manato tanpa sadar menghentikan langkahnya. Semua ini begitu mendadak, begitu tak masuk akal. Tapi… apakah dia sedang mengatakan bahwa dia akan membantu? Haru juga ikut berhenti.

“Arabakia, kau bilang…!?”

“Itu nama ayahku!”

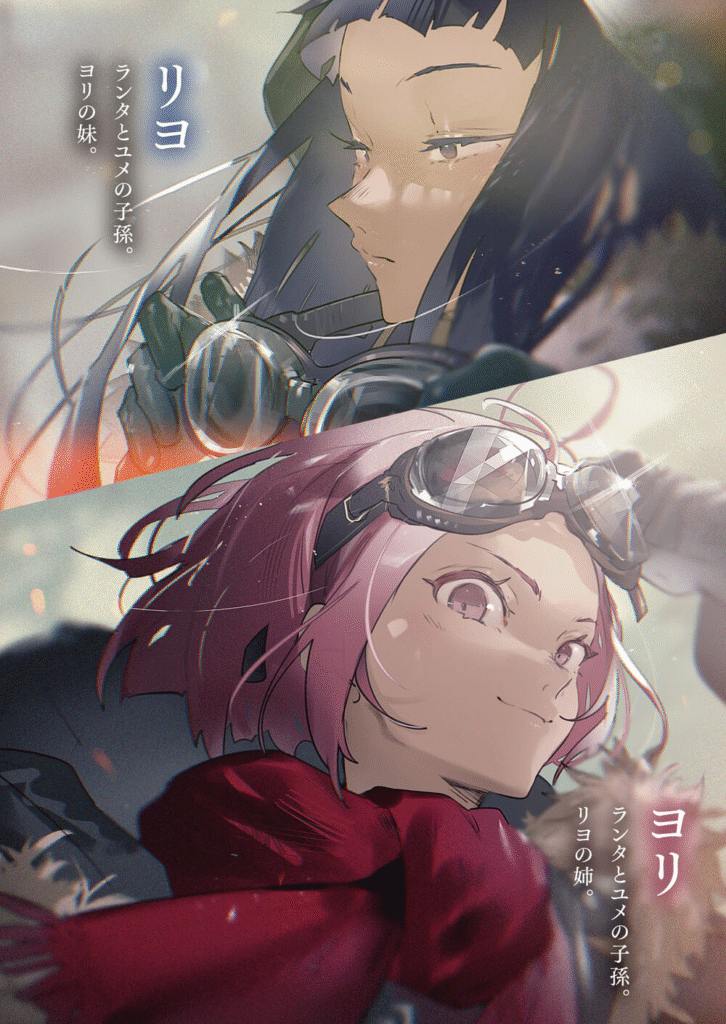

Perempuan yang mengaku bernama Yori membentak, entah kenapa marah setelah Haru menyebut nama Arabakia.

“Lumiaris…!”

Seorang paladin yang telah kehilangan kedua lengannya mencoba menerjang Yori.

“Ah!?”

Yori sempat terlihat terkejut, tapi hanya sesaat. Ia langsung mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan dalam sekejap, kepala si ksatria terpenggal begitu saja.

“Luar biasa keras kepala. Kebetulan tubuhku kedinginan setelah menyeberangi gunung. Biar kugunakan kalian untuk menghangatkan diri!”

Ksatria yang barusan dipenggal kepalanya tergeletak tak bergerak, tapi para paladin lainnya—termasuk sang komandan yang sempat ditendang oleh naga tadi—sudah mulai bangkit satu per satu. Yang tak terkena tendangan pun tampaknya masih ada sepuluh orang lebih. Mungkin malah lebih dari itu.

“Wahai cahaya! Dalam lindungan cahaya-Mu! Lumiaris, karuniakanlah kami berkah cahaya-Mu…!”

Seorang priest mengarahkan ujung tombaknya ke arah Yori. Seketika itu pula, komandan ksatria dan para paladin menerjang Yori serempak. Dari penampilannya saja, priest itu tampak berbeda. Mungkin dia lebih tinggi pangkatnya daripada para ksatria, seseorang yang memberi perintah.

“Ta—”

Haru tampaknya ingin mengatakan sesuatu pada Yori.

“Go-shi!”

Namun Yori tak mengindahkan. Ia maju menghadapi para ksatria yang menyerbunya. Tapi… apakah itu tindakan berani, nekat, atau hanya sekadar bodoh?

Manato merinding.

Yori. Siapa dia sebenarnya? Dia datang menaiki naga. Naga yang terbang di langit. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk menyebutnya luar biasa. Ia pasti mampu melakukan sesuatu yang hebat. Perasaan itu muncul begitu saja.

“Pedang Api Menyala…!”

Yori mengangkat tinggi-tinggi pedangnya.

Pedang itu—merah. Bilahnya sudah merah sejak awal, tapi kini semakin merah, seolah-olah terbakar.

Ya. Pedangnya tampak benar-benar terbakar, menyala merah terang.

“Apa…!”

Haru sampai tak bisa berkata-kata.

Manato bahkan tak sanggup bersuara.

“―Ledakan Hebat…!”

Apakah Yori tadi menghantamkan pedangnya yang menyala ke tanah? Manato tidak tahu pasti. Apakah pedangnya benar-benar menyentuh tanah? Mungkin tidak. Bahkan, rasanya ledakan itu terjadi sebelum pedang itu sempat menyentuh tanah.

Suara yang luar biasa dahsyat bergema ke seluruh penjuru, membuat Manato hampir jatuh terguling.

“—Uwah!?”

Ia jadi teringat pada satu-satunya waktu saat ia menyaksikan sebuah bangunan tua diledakkan oleh geng Yakuza di Tsunomiya. Seorang penonton iseng waktu itu memberitahunya tentang bom—benda yang bisa meledak jika diberi api. Katanya, Yakuza punya bom sekuat itu untuk meruntuhkan bangunan.

Apa mungkin Yori juga membawa bom?

Tapi… Yori tadi cuma berteriak dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Hanya itu. Dan bisa menyebabkan ledakan seperti ini? Tak masuk akal.

Komandan paladin dan para ksatria lainnya terpental jauh. Beberapa di antaranya bahkan seperti kehilangan bagian tubuh. Yang pasti, lebih dari sepuluh prajurit yang tadi hendak menyerang Yori, kini semuanya terpukul mundur. Ada yang tersungkur, terlempar, atau terduduk tak berdaya di tanah.

“…Sihir…?” Haru berjongkok, separuh waspada, separuh bingung.

“Bukan sihir,” jawab Yori, berbalik sambil mendorong naik semacam kacamata yang sebelumnya menutupi matanya hingga ke atas dahi.

“Lima dari Enam Api. Ledakan Pedang Api.”

“Yori…!”

Suara terdengar dari atas.

Seekor naga. Lagi. Tapi bukan naga yang tadi—yang ini berbeda. Ia terbang di atas mereka, tapi tidak terlalu tinggi. Mungkin sekitar ketinggian tembok pertahanan Altana.

Naga itu tidak sedang melaju, hanya mengepakkan sayapnya naik turun untuk tetap melayang di tempat. Di punggungnya, seseorang sedang menunggangi. Rambutnya panjang. Seorang wanita, sepertinya.

“Ini belum selesai! Jangan lengah, Yori!”

“Aku tahu! Jangan sok memberi perintah, kamu itu cuma Riyo—!”

Yori membalas dengan teriakan marah. Tapi sebelum kata-katanya selesai, perempuan berambut panjang itu melompat turun dari punggung naga. Ia melompat, begitu saja.

Manato terpaku. Meskipun itu tak setinggi langit, tetap saja lebih tinggi dari tembok Altana. Kalau dirinya yang diminta melompat dari ketinggian itu… dia pasti akan ragu. Tidak, dia tidak akan melompat.

Riyo—apakah itu namanya?

Perempuan itu merentangkan tangan dan kaki saat tubuhnya jatuh, menghadap ke bawah, seolah sedang menyelam dari langit.

Tubuh Manato bergetar, lalu tanpa sadar ia tertawa kecil.

“Haha…”

Itu menakutkan. Menakutkan. Menakutkan sekali. Apa yang akan terjadi? Kalau dia menghantam tanah begitu saja, dia akan—

Apa dia tidak akan terluka? Harusnya iya. Pasti luka. Dan bukan luka ringan—itu pasti.

Namun, Riyo mendarat dengan mudah. Bagaimana bisa? Barusan itu… bagaimana caranya?

Di mata Manato, Riyo tampak memutar tubuhnya di udara sesaat sebelum mendarat, lalu berguling ringan di tanah. Tapi… tidak, tidak, tidak. Itu tidak masuk akal. Tak mungkin. Hanya dengan menggulung tubuh di waktu yang pas dan berguling sebentar, lalu langsung berdiri seolah tak terjadi apa-apa? Itu mustahil, kan?

Begitu berdiri, Riyo langsung melesat.

Berlari.

Itu memang berlari, bukan? Dia tidak terlihat sedang berjalan, dan kecepatannya luar biasa. Jadi ya, dia pasti sedang berlari. Tapi caranya… Manato belum pernah melihat gaya berlari seperti itu sebelumnya.

Riyo bertubuh tinggi. Jauh lebih tinggi dari Haru dan Manato—bukan cuma sedikit, tapi jauh. Tapi anehnya, posturnya malah menjadi lebih rendah ketika ia mulai berlari. Kepalanya turun drastis, nyaris menyentuh tanah. Seperti berlari sambil merayap. Tubuhnya begitu lentur. Atau… terlalu lentur, bahkan.

Apakah sendi manusia bisa ditekuk seperti itu? Apakah otot manusia mampu menopang posisi seaneh itu?

Kalau itu dirinya, Manato pasti sudah jatuh ke depan atau terjungkal ke samping.

Tapi Riyo tidak jatuh.

Meski posturnya sangat miring. Bukan hanya condong ke depan—tapi juga menyamping.

Riyo tidak berlari lurus. Ia membentuk lintasan melengkung, lalu menyergap seorang paladin yang hendak menyerang Yori dari samping.

Apa yang barusan ia lakukan? Apakah Riyo barusan menjepit kepala prajurit itu dengan kedua tangannya? Begitulah yang Manato lihat.

Tentu saja, Riyo tidak bertangan kosong. Ia mengenakan sarung tangan tebal dan kokoh, yang menutupi hingga ke siku. Mungkin sarung tangan itu keras. Tapi… meski begitu, tetap saja—

PAAANNN!!

Kepala si ksatria meledak.

Tengkorak manusia itu, setahu Manato, sangat keras. Tapi sekarang…

Riyo hanya melangkah besar satu—atau dua langkah paling banyak—mendekati ksatria berikutnya, lalu mengangkat kakinya.

Atau, bukan hanya menendang—lebih tepatnya, ia menjepit kepala prajurit itu di antara kedua kakinya.

Riyo memakai sepatu bot tinggi yang tampak kokoh. Tapi tetap saja—

PAAANNN!!

Kepala kedua juga meledak. Manato hanya bisa menyimpulkan satu hal: ini semua tidak normal.

Sejujurnya, sejak ia terbangun di Grimgar, hampir semua hal terasa tak masuk akal. Tapi itu tidak berarti ia bisa berhenti terkejut. Mustahil.

“Riyo! Jangan bertindak sesukamu…!”

Yori berteriak kesal. Tapi Riyo tidak menoleh. Tidak berhenti.

“—Hebat juga. Kalau begini, kita mungkin bisa menang…” Haru berbisik, lalu menoleh ke arah Manato di balik topengnya.

“Manato, mundur ke belakang! Biar aku yang urus si priest!”

“Ah. Iya!”

Setelah menjawab, Manato langsung merasa tidak ingin mundur. Tapi di sisi lain, ia juga merasa sebaiknya menuruti perintah itu. Ia tak punya pedang. Ia juga sudah sempat terluka. Ada luka lain juga. Rasa sakit sebenarnya bisa ditahan, tapi meskipun tubuhnya masih kuat, apa Manato akan berguna? Sulit dikatakan.

Yori menyerbu musuh dari jarak terdekat dan menebas dengan pedangnya yang merah menyala. Jurus “Enam Api” atau “Lima Api” itu—entah yang mana—sepertinya semacam kartu truf. Ia belum menunjukkannya lagi. Mungkin menurut Yori, kalau hanya satu lawan satu, ia tak membutuhkannya. Cukup satu tebasan cepat, dan selesai.

Tentu, itu juga berkat Riyo.

Riyo selalu bergerak lebih dahulu, menghalangi para musuh yang mencoba mendekati Yori. Ia menghabisi mereka dengan tangan atau kaki, menjepit seperti perangkap. Secara harfiah, Riyo memang selalu mendahului. Tak seperti Yori yang bergerak lurus, Riyo mengambil jalur melengkung. Bukan hanya rute yang ia ambil yang melengkung—cara dia menggerakkan tangan dan kaki untuk menyerang pun tidak lurus.

Seluruh tubuh Riyo terus-menerus membentuk lingkaran besar atau kecil, di satu titik atau secara keseluruhan. Dan dengan cara itu, ia mendukung Yori dengan sangat presisi. Yori seolah tak peduli padanya, bahkan tak menoleh sedikit pun. Tapi Riyo melihat segalanya. Ia menyesuaikan langkah, membaca arah, dan bergerak seiring dengan Yori.

Sementara itu, target Haru adalah sang priest—orang yang memegang tombak-panji itu. Musuh lainnya diserahkan kepada Yori dan Riyo. Haru melesat ke arah priest, yang tubuhnya dibalut sesuatu yang mengilap dari kepala hingga kaki.

Manato menemukan kembali pedangnya dan segera memungutnya. Ia berlindung di balik semak-semak. Dari sana, ia bisa melihat Haru dan priest dengan jelas.

Priest itu memegang tombak-panji yang panjangnya satu setengah kali tinggi badannya. Haru menggenggam dua belati: yang satu bisa memanjang, yang satu tidak. Ia menyerang dengan belati panjang itu, tapi priest menangkis dengan tangkas menggunakan tombak-panji dan bahkan sempat melakukan serangan balik beberapa kali.

Tombak itu tak terlihat akan langsung membunuh Haru, tapi… jarak Haru dengannya terlalu jauh. Itu yang jadi masalah. Apa namanya? Jangkauan, mungkin.

Bahkan jika belati Haru bisa memanjang, tetap saja tidak jauh lebih panjang dari pedang milik Manato. Kalau tidak mendekat, serangannya tak akan mengenai sasaran.

Atau justru sebaliknya—priest-nya yang ahli menjaga jarak. Ia tidak membiarkan Haru mendekat sedikit pun.

Begitu Haru mencoba menyusup dari kiri atau kanan, priest itu langsung mengarahkan tombak-panjinya untuk menghalau. Gerakannya terlihat aneh—bukan hanya aneh, bahkan mencolok. Tapi caranya bertarung sangat rapi dan terkontrol.

“Lumi, Betectos, Edem’os, Tem’os desiz―”

Itu priest. Dulu, dia manusia. Manato yakin ia pernah mendengar orang itu berbicara dalam bahasa manusia. Jadi, dulunya mungkin wujudnya seperti Manato. Sebelum ia menyerahkan diri pada dewa bernama Lumiaris atau entah siapa itu dan berubah.

“Tem’os redez, Lumi eua shen qu’aix―”

Sambil terus bertarung, priest itu menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti.

Lalu tiba-tiba, ia menancapkan ujung tombaknya ke tanah.

“Fraw’ou qu’betecra’jis lumi.”

“Eh…?”

Manato membelalak. Kepala dan tubuh sang priest memang tidak bergelombang, tapi bukan berarti tidak memiliki bentuk—ada semacam pola yang tampak samar di permukaannya. Pola itu tiba-tiba bersinar jelas dengan cahaya biru yang menyala terang.

Haru mungkin tidak terkejut seperti Manato. Tapi ia langsung melompat mundur. Waspada.

“Lumi addecza qu’devain.”

Priest itu mengucapkan sesuatu lagi.

“—Aaah!”

Manato secara refleks menjerit.

Priest itu bersinar. Sangat terang. Terlalu menyilaukan hingga bukan hanya Manato, Haru pun ikut terkejut dan mundur. Wajar saja. Haru berdiri jauh lebih dekat dengan priest itu dibanding Manato. Ia pasti terkena cahaya menyilaukan itu secara langsung.

“Lumi trough’es duec eskalys.”

Priest itu kembali mengucapkan sesuatu, lalu mengangkat tinggi-tinggi tombaknya yang sekaligus berfungsi sebagai panji. Kali ini tidak muncul cahaya menyilaukan, tapi tubuh priest itu tampak membesar. Setidaknya, itu yang dilihat Manato. Seluruh siluet tubuhnya membayang kabur dengan warna biru samar.

“……”

Manato menahan napas.

Priest itu bergerak. Ia mencoba menusukkan tombaknya ke arah Haru.

Bukan—bukan mencoba. Ia sudah melakukannya. Berkali-kali. Jumlah tusukannya luar biasa. Gerakannya begitu cepat, tombak itu menembus udara hingga terdengar suara berdesing setiap kali menghantam angin. Manato bisa mendengarnya jelas. Tapi Haru… bagaimana nasibnya?

Dia tidak ada. Menghilang.

Haru berhasil menghindari seluruh tusukan itu.

Sekarang dia ada di belakang priest itu.

Bagaimana dia bisa berpindah? Manato sama sekali tidak melihatnya bergerak.

Tapi Haru sepertinya sudah memperkirakan gerakan priest itu sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah tertusuk berkali-kali. Reaksi spontan tak akan cukup. Priest itu terlalu cepat. Mungkin karena siluet birunya itu… dia seperti tiba-tiba jadi jauh lebih gesit.

Namun, saat Manato baru saja berpikir Haru berhasil mengambil posisi di belakang, semuanya sudah berubah. Entah sejak kapan, priest itu telah berbalik arah. Kini mereka kembali saling berhadapan. Sang priest bersiap melancarkan serangan dengan tombaknya.

Dan ini juga pasti bukan hanya satu serangan—ini akan jadi rentetan tusukan lagi.

“Haru…!”

“—!”

Haru menunduk ke kiri, menghindari tusukan beruntun dari sang priest. Dari posisi yang nyaris terjatuh itu, ia memulihkan keseimbangannya dalam sekejap—dan di detik berikutnya, ia sudah berada di belakang lawannya.

Memang, Haru luar biasa.

Namun, bahkan dalam wujudnya yang buram dan kebiruan, si priest masih mampu mengikuti gerakannya. Dalam sekejap, ia memutar tubuh dan kembali menghadap Haru. Ia akan menusuk lagi dengan tombaknya. Haru tak punya pilihan selain menghindar.

Tidak bisa. Ini tak akan ada habisnya.

Manato hampir menerobos keluar dari semak-semak. Ia berpikir mungkin ia bisa melakukan sesuatu. Apa pun. Ia hanya ingin berbuat sesuatu.

Namun yang benar-benar bertindak lebih dulu bukanlah Manato—melainkan Riyo.

Riyo melesat membentuk lengkungan rendah di atas tanah, lalu menerjang sang priest yang sedang bersiap kembali menancapkan tusukan bertubi-tubi ke arah Haru. Ia melilitkan kedua lengannya ke tubuh priest dari samping dan memutar tubuhnya.

Ternyata, bukan sekadar menahan. Ia melemparkan priest itu.

Priest yang terlempar langsung berguling dan bangkit lagi secepat kilat.

Baik Riyo maupun Haru tak mengejar untuk memberi serangan susulan.

“Goji—!”

Itu suara Yori.

Tepat saat Riyo melemparkan sang priest, Yori melesat ke arahnya.

“Pedang Bayangan Hitam, Wujud Semu…!”

Pedang merah milik Yori—tidak lagi merah.

Padahal seharusnya berwarna merah.

Sekarang hitam. Bukan hitam mengilap, tapi seperti diselimuti kabut gelap. Dan ketika kabut itu meledak dan menyebar ke udara—Manato nyaris tak percaya pada apa yang dilihatnya.

Yori.

Ada Yori di sana.

Satu lagi.

Sekarang ada dua Yori.

Manato terkejut dan nyaris tertawa, tapi ini bukan saatnya tertawa.

Tanpa ragu, priest itu langsung menusuk salah satu Yori dengan tombaknya.

Yori. Ah… Yori—

Ia lenyap.

Bukan tanpa jejak—karena tubuh yang ditusuk tadi berubah menjadi asap hitam.

Dan sementara satu Yori lenyap menjadi asap, Yori yang lain sudah berada tepat di hadapan priest itu.

Pedangnya yang merah telah bergerak, mengiris dari bahu kiri hingga ke pinggang kanan sang priest, membelahnya secara diagonal.

Tubuh priest itu terbelah dan ambruk ke tanah.

Yori hanya mengangkat bahunya dengan ringan.

“Jadi ini rupanya… Grimgar yang begitu ingin didatangi oleh buyutku, namun tak pernah bisa ia pulang ke sana…”

Hanya tinggal empat orang yang berdiri di sana—Manato, Haru, Yori, dan Riyo. Sang priest yang tubuhnya telah terbelah tentu saja tidak lagi bernyawa, begitu pula dengan komandan paladin dan semua pasukan paladinnya. Mereka semua telah rebah di tanah Grimgar.

“Belum selesai…!”

Haru berteriak. Bukan hanya bersuara—dia benar-benar menerjang. Di dekat kaki Yori, sesuatu tampak bergerak. Bukan sesuatu, tapi seseorang—priest itu. Dengan hanya tangan kanannya yang masih bisa digerakkan, ia mencoba meraih kaki Yori. Tentu saja, karena tubuhnya telah terbelah oleh tebasan Yori.

Meski dalam keadaan seperti itu, priest itu masih berusaha mencengkeram Yori. Haru tak membiarkannya. Ia melompat dan menindih tubuh si priest, lalu menusukkan belatinya ke tengkuk pria itu. Itu adalah belati yang tak bisa memanjang.

“Kalau dia priest, berarti dia punya setidaknya tiga Inti Cahaya Hexagram…!”

Apa yang dilakukan Haru? Dia bukan sekadar menikam tanpa arah. Dengan kedua lutut menahan tubuh lawan, Haru mulai membedahnya, seolah sedang menyayat mangsanya dengan pisau. Mungkin dia sedang mencoba memisahkan daging dari tulangnya.

“Inti… Cahaya Hexagram?” Yori bergumam kosong, nyaris seperti sedang bicara pada dirinya sendiri.

Di sebelahnya, Riyo terus mengawasi keadaan sekitar.

“Sudah dua… yang dihancurkan. Yang terakhir—”

Haru menyelamkan tangan kirinya ke dalam kepala si priest, dan menarik sesuatu keluar. Sebuah benda kecil, nyaris tak terlihat. Manato bergegas mendekat dan menatap benda itu lekat-lekat.

Benda mungil yang dijepit Haru di antara ibu jari dan telunjuknya itu bahkan lebih kecil dari kuku kelingking. Bulat, bening tanpa warna, dan di dalamnya terdapat cahaya yang berpendar. Bukan cahaya biasa. Kalau dilihat lebih dekat, ada enam tonjolan kecil di dalamnya. Bentuk yang sama seperti yang terlukis di bendera sang priest.

“Inti Cahaya Hexagram. Ini adalah sumber kekuatan bagi mereka yang mengabdi pada Lumiaris.”

Haru berdiri, lalu menggenggam benda kecil itu erat-erat. Ia menekan dengan kekuatan besar. Namun saat tangannya dibuka, benda itu tetap utuh, tak ada satu pun goresan. Di atas telapak kirinya yang terlapisi sarung tangan, benda itu masih memancarkan cahaya.

“Selama Inti Cahaya Hexagram ini masih ada, tubuh mereka yang telah mengabdi akan terus diperbaiki. Dulu aku pernah mengujinya. Dari bagian tulang punggung yang tertanam inti ini, hanya butuh sekitar dua hari penuh untuk meregenerasi tubuh mereka hingga utuh kembali.”

“Yori.”

Riyo menyentuh punggung Yori dengan lembut. Yori menepisnya dengan gerakan kasar, seolah terganggu.

“Apa?”

“Dia belum mati.”

“Apa? Maksudmu belum mati—”

Yori mengernyit dan mengklik lidahnya dengan kesal, bahkan sebelum sempat memeriksanya sendiri.

Para paladin dan komandan mereka yang tadi sempat roboh satu per satu mulai mencoba bangkit. Mereka yang tubuhnya terlalu rusak untuk berdiri pun tetap berusaha, merangkak perlahan ke depan.

“Membersihkan semuanya bakal merepotkan…” Haru mengembuskan napas pelan di balik topengnya. “Kelihatannya tak akan ada bala bantuan. Kurasa sebaiknya diselesaikan sekarang juga. Kalian berdua—Yori dan Riyo, kan? Kalian tak perlu membantu. Tapi ada yang terluka. Maaf, bisa tolong bantu rawat?”

“Yang terluka?” Manato menunjuk dirinya sendiri. “Ah, iya. Tapi aku baik-baik saja.”

“Tak mungkin baik-baik saja. Punggungmu kena tebasan. Kau kehilangan banyak darah, dan itu jelas bukan luka ringan.”

“Aku berdarah, ya? Memang sakit sih, tapi… luka begini mah bakal sembuh sendiri kalau dibiarkan.”

“Jangan bertingkah kuat. Kalau tidak diobati dengan benar, bisa membahayakan nyawa.”

“Enggak, sungguh. Aku benar-benar nggak apa-apa. Eh, gimana ya… Junza pernah bilang juga. Soal tubuhku, katanya… semacam bawaan lahir? Badanku memang kuat dari sananya. Kalau luka ya cepat sembuh. Kayaknya udah dari kecil.”

“…Ah—”

Ada seseorang di belakangnya, dan sosok itu mengeluarkan suara kecil.

“Eh?”

Manato menolehkan kepala. Itu Riyo. Ia sudah berjongkok di belakang Manato dan mendekatkan wajahnya ke punggung yang terluka. Manato sendiri tidak tahu kapan perempuan itu berpindah tempat. Haru dan Yori memang gesit dan cekatan, tapi gerakan Riyo berbeda. Ia tidak hanya cepat—gerakannya juga aneh, seperti licin dan tanpa suara.

Riyo juga mengenakan kacamata seperti Yori. Kali ini ia menurunkannya sampai ke bawah dagu.

Rambutnya sangat panjang, tapi hanya bagian poni yang dipotong pendek. Mungkin supaya tak mengganggu pandangan. Tapi tetap saja—potongannya terlalu pendek.

“Sudah mulai menutup…”

Riyo berbisik, lalu menatap Manato dari bawah dengan sorot mata mengangkat. Kalau saja ia tidak sedang jongkok, Manato pasti sedang ditatap dari atas. Riyo memang tinggi sekali. Tapi kepala dan wajahnya kecil.

“Mengapa?”

“…Mengapa? Soal lukanya?”

“Iya.”

Suaranya sangat pelan. Saat bertarung tadi dia tidak seperti ini, tapi mungkin inilah cara bicara Riyo yang sebenarnya—tenang dan nyaris tanpa suara, seolah suara itu hanya efek samping dari napas yang keluar perlahan. Begitulah ia berbicara.

“Kalau soal kenapa… aku juga nggak tahu. Ayah ibuku sih nggak begini. Junza juga nggak. Ah, Junza itu rekan, dan teman, kurasa. Dia nggak ada di sini. Kurasa dia datang ke Grimgar sendirian… meski aku juga nggak tahu pasti.”

Riyo mengernyitkan dahi.

“…Kita perlu merapikan informasi terlebih dahulu.”

“Tidak sekarang! Lihat mereka!”

Yori menunjuk ke arah komandan paladin dan para ksatria lainnya dengan ujung pedangnya yang berwarna merah.

“Kita harus menyingkirkan mereka dulu, kan! Kalau anak itu nggak terluka parah, ayo kita mulai, Riyo!”

“Baik.”

Riyo meluruskan tubuhnya yang semula menunduk. Seperti dugaan, meski tak sampai satu kepala penuh lebih tinggi dari Manato, perbedaan tinggi badannya cukup mencolok.

“Ajarin aku caranya!”

Karena didesak Yori, Haru buru-buru berlari ke arah salah satu paladin terdekat, tampak sedikit panik.

“Ah, iya, posisi inti cahaya segi enam itu—kurang lebih sudah ditentukan—”

“Ngomong-ngomong, kenapa kamu pakai topeng segala? Mencurigakan banget, tahu nggak.”

“…Begitu, ya. Maaf, ehm…”

“Gak penting sekarang. Kita selesaikan ini dulu.”

“Benar juga, ya… Jadi, posisi inti itu ada di bagian terdalam otak—atau lebih tepatnya di tengah—bagian yang disebut talamus—”

“Otak? Maksudmu di dalam kepala? Jadi nggak cukup cuma penggal kepala aja, ya? Bukankah kamu tadi bilang ada tiga?”

“Katanya bisa berkembang di sepanjang tulang belakang. Inti kedua ada di sekitar medula.”

“Kalau berkembang, bentuk tubuhnya bakal berubah?”

“Iya, begitulah. Inti kedua itu… kelihatannya berfungsi menghasilkan reseptor bagi para pengikut—”

“Topeng yang menutupi kepalanya itu, reseptornya?”

“Cepat paham, syukurlah…”

“Kalau dua inti berarti kepala tertutup reseptor, dan kalau tiga, menjalar ke seluruh tubuh. Begitu ya. Riyo, dengar? Sudah hafal?”

“Sudah.”

“Kalau gitu, kita habisi saja satu per satu. Hei, kamu!”

Begitu berkata, Yori menghantam kepala salah satu ksatria dengan pedang merahnya, lalu menoleh ke arah Manato.

“Kalau kau bisa bergerak, bantu kami. Cukup beri tahu kalau kau lihat yang mencurigakan atau berbahaya.”

“Jangan paksakan diri, Manato.”

Itu yang dikatakan Haru. Tapi, untuk tugas seperti yang diperintahkan Yori, Manato masih sanggup melakukannya. Lukanya mungkin akan sembuh dengan sendirinya, tapi jelas butuh waktu, dan selama itu rasa sakitnya tak akan hilang. Diam saja sambil menunggu pun rasanya membosankan. Asal tidak bergerak terlalu keras sampai lukanya terbuka kembali, seharusnya tak masalah.

“Baik!”

Manato langsung memasang mata, mencari ksatria yang tampak akan bangkit kapan saja.

“…Manato?”

Yori bergumam.

Manato mengangguk, tanpa menoleh ke arahnya.

“Iya. Kenapa?”

“Manato…”

Yori mengulanginya pelan. Tapi, nadanya berbeda—seakan bukan sedang memanggil Manato yang sekarang.

“Kalau tidak salah… Nama itu pernah muncul di cerita buyutku… Manato…”

Dukung Terjemahan Ini:

Jika kamu suka hasilnya dan ingin mendukung agar bab-bab terbaru keluar lebih cepat, kamu bisa mendukung via Dana (Klik “Dana”)

[…] Kau Mau Tertawa, Tertawalah SajaBab 2 – Masa Lalu yang Tak AdaBab 3 – Kau Pernah TerbangBab 4 – Pedang dan TinjuBab 5 – Apa yang Telah Kita Lupakan?Bab 6 – Sesuatu yang Bukan ManusiaBab 7 – […]