Barbara berdiri sekitar sepuluh meter di depan, tepat di hadapan Haruhiro. Mereka berada di dalam hutan, tapi tak ada pohon yang menghalangi garis pandang di antara mereka. Tanahnya pun relatif datar. Wajah Barbara tampak seperti sedang tersenyum tipis, namun nyaris tanpa ekspresi.

Sebelum seseorang atau seekor binatang bergerak, selalu ada tanda-tanda. Ketegangan di otot, urat, bahkan kulit—gejala kecil yang menandakan bahwa mereka akan bertindak.

Tapi Haruhiro tak merasakan sedikit pun tanda-tanda itu dari Barbara.

Meski pakaiannya terbuka dan bentuk tubuh serta wajahnya bisa dibilang sangat menarik, Barbara tidak mencolok seperti yang seharusnya. Entah kenapa, kehadirannya terasa sangat samar.

Ia hanya berdiri di sana. Seperti tanaman berbentuk Barbara. Sulit membayangkan bahwa dia adalah makhluk hidup.

Haruhiro berkedip. Refleks.

Di saat itu, terdengar suara dari arah kanannya.

Haruhiro refleks menoleh ke arah suara itu—dan Barbara menghilang.

Seseorang lenyap dalam sekejap. Apakah itu mungkin?

Ya. Haruhiro tahu trik itu.

Saat berkedip, matanya hanya tertutup sepersekian detik. Tak cukup waktu untuk benar-benar bersembunyi, tapi cukup untuk melempar sesuatu dan menciptakan suara. Secara naluriah, seseorang akan memusatkan perhatian pada suara tersebut. Dan pada saat itu, Barbara sudah mendapat cukup waktu untuk lenyap dari pandangan.

Detak jantung Haruhiro melonjak, darah mengalir deras ke kepalanya.

Sial. Dia berhasil memperdayaku.

Kepanikan hampir menguasainya, tapi kalau dia kehilangan kendali, itu berarti Barbara menang.

Ia menarik napas. Meluruskan lutut yang entah sejak kapan mulai menekuk. Mengendurkan bahu dan lengannya yang tegang.

Itu wajar terjadi, ia menerima kenyataan itu. Barbara memang berada satu atau dua tingkat di atasnya, jadi hal seperti ini bukanlah kejutan.

Sekarang pertanyaannya—di mana dia bersembunyi?

Ia harus mencoba menebaknya. Tapi jangan sampai terjebak oleh tebakannya sendiri.

Haruhiro menatap satu titik, tapi tetap memindai sekelilingnya dengan penglihatan luas.

Ia juga memasang telinga. Mencari suara yang tersembunyi di balik desiran daun, nyanyian serangga, dan kicau burung. Nafasnya sendiri malah mengganggu pendengaran. Maka ia mencoba mengatur nafasnya, serileks mungkin.

Ia menutup matanya sepenuhnya.

Waktu terus berlalu, dan ia belum menangkap apa pun.

Tidak juga. Itu tidak sepenuhnya benar. Perlahan, Haruhiro mulai dapat merasakan keseluruhan hutan di sekitarnya.

Ia membuka mata.

Sekarang, bahkan area yang tak terlihat pun bisa ia rasakan.

Ada sesuatu yang terasa aneh di depan, agak ke kiri.

Ada sebuah pohon, kira-kira tujuh meter dari tempatnya berdiri. Mungkin pohon chinquapin, atau sejenisnya.

Oh, itu dia. Pasti itu. Keyakinan itu muncul begitu saja, tebakannya berubah jadi kepastian. Ia merasa perlu memastikannya.

Haruhiro melangkah.

Ia berputar ke sisi lain pohon itu.

Tak ada siapa-siapa.

Ia sudah memperhitungkan kemungkinan ini. Barbara sangat mungkin sengaja membuatnya percaya bahwa dia ada di situ, lalu berpindah secara diam-diam.

Jadi sekarang, dia di mana?

Sangat dekat.

Haruhiro mencoba berbalik.

Tidak. Bukan di belakangnya.

Ia melompat ke belakang—dan sesuatu jatuh dari pohon.

Dia di atas, bukan di belakang.

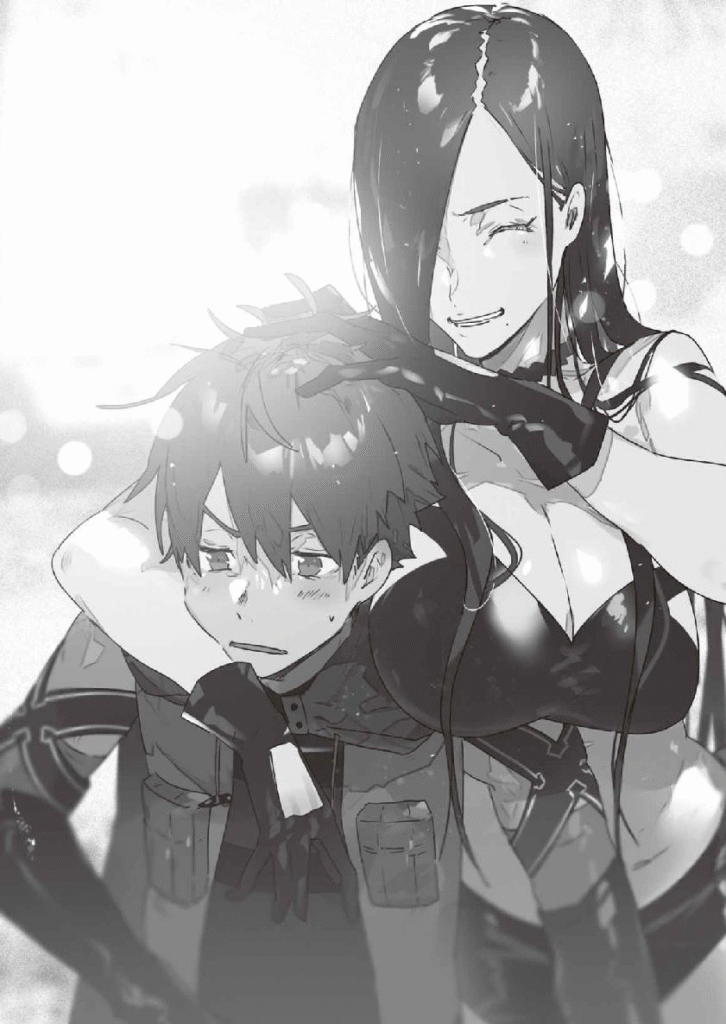

“Kau menemukanku.”

Begitu Barbara mendarat, dia langsung mencabut belatinya dan menyerang. Haruhiro pun menarik belatinya sendiri, tapi Barbara dengan mudah menghindari setiap upaya Haruhiro untuk menyerang. Haruhiro mencoba menyerang balik—tapi apakah itu kehendaknya sendiri, atau hanya karena didorong oleh keadaan? Dari sudut mana pun ia menyerang, Barbara selalu bisa menghindar. Ia tak bisa menyentuhnya.

Apa ini?

Begitu Haruhiro merasa tak punya celah untuk menyerang, peran mereka pun berbalik—Barbara yang kini menyerang. Lengkungan serangannya melintir dan berubah arah, membuatnya sulit diprediksi. Ia juga sering mengubah jarak—kadang mendekat, kadang menjauh—dan mencoba menyapu kaki Haruhiro, atau mendorong lengannya dengan tangan yang tidak memegang belati. Sulit sekali untuk mengatasinya.

Meski kesulitan, Haruhiro tetap mencoba berbagai hal—apa pun yang bisa atau terpikir olehnya, satu demi satu. Tapi tampaknya Barbara bisa melihat semua itu. Ia bisa membaca setiap gerakannya. Bahkan mungkin bisa mendengar detak jantung Haruhiro.

Yang bisa ia lakukan begitu sedikit, sampai rasanya jadi lucu.

Napas Haruhiro mulai memburu, gerakannya melambat, dan akhirnya tangan kanannya—yang memegang belati—berhasil dikunci. Ia langsung melepaskan cengkeramannya, lalu tubuhnya dilempar, dan dalam sekejap ia ditekan ke tanah.

“Menyerah?” tanya Barbara.

Ia sedang menindih Haruhiro dengan kuncian dari samping.

“…Menyerah. Sakit.”

“Yakin bukan malah enak rasanya?”

“Enggak, sakit aja…”

“Bahkan tanpa ingatanmu, kau tetap saja seperti dulu, ya?”

Barbara melepaskan Haruhiro, tapi tak langsung berdiri. Ia hanya duduk di tanah dengan satu lutut terangkat.

Mengikuti gerakannya, Haruhiro pun duduk bersila.

“Gimana hasilnya?”

“Instingmu mulai kembali, ‘kan? Sepertinya tubuhmu masih mengingatku.”

Haruhiro tersenyum kecut. Ia agak ragu dengan pilihan kata Barbara, tapi teknik-teknik thief yang dulu pernah diajarkan oleh Barbara masih tertanam dalam tubuhnya. Mereka tak lenyap begitu saja.

Sebelum fajar menyingsing besok, Pasukan Ekspedisi akan melancarkan operasi untuk merebut kembali Altana.

Ada beberapa lubang yang menghubungkan Altana dengan dunia luar. Beberapa di antaranya bahkan saling terhubung di titik-titik tertentu.

Saat ini, lebih dari 80 tentara—termasuk 54 anggota regu bunuh diri—sudah bersembunyi di bawah markas guild dread knight di West Town, di bawah guild warrior di distrik selatan, dan juga di bawah Kuil Lumiaris di distrik utara.

Pada hari kedua, ada 48 orang yang secara sukarela mendaftar menjadi anggota regu bunuh diri. Lalu, ketika Jenderal mulai mencari seseorang untuk dihukum karena melanggar protokol militer, enam orang lainnya langsung mengangkat tangan. Jumlah sukarelawan melebihi kuota, tapi sang Jenderal hanya berkata, “Kalau kalian memang begitu ingin mati, aku izinkan,” lalu menambahkan keenamnya ke dalam regu, menjadikannya 54 orang. Kini, itu hanyalah salah satu kenangan yang menghangatkan hati.

Secara garis besar, rencananya adalah: Pasukan Ekspedisi utama, dipimpin oleh Jenderal Mogis, akan menyerang gerbang selatan Altana.

Begitu para goblin mulai bertahan, regu bunuh diri beranggotakan 54 orang itu akan bergerak. Misi mereka adalah membuka gerbang selatan dari dalam. Bahkan bila gerbang itu gagal dibuka, fakta bahwa ada manusia di dalam Altana yang mencoba melakukannya sudah cukup penting dengan sendirinya.

Jika mereka diserang dari luar dan dari dalam sekaligus, para goblin pasti akan panik.

Dalam kepanikan itulah, sekelompok orang pilihan yang dipercaya oleh sang Jenderal—termasuk Anthony Justeen dan para bawahannya, serta kelompok Haruhiro—akan menyerbu Menara Tenboro dan menghabisi Penguasa Altana, Viceroy (Wakil Raja) Bogg.

Tugas yang diberikan pada mereka cukup besar.

Kuzaku bisa bertarung seperti biasa. Setora pun cukup bisa bertahan, asal diberi senjata. Lagipula, dia masih punya Kiichi. Shihoru sudah mulai terbiasa menggunakan sihir Dark miliknya. Merry—tak perlu dipertanyakan lagi—pasti bisa bertahan.

Apakah Haruhiro sendiri benar-benar siap pada akhirnya? Ia masih punya sedikit keraguan, tapi Barbara telah menyatakan bahwa ia layak setelah melalui pelatihan ulang bersamanya.

“…Jadi, bisa dibilang aku lulus, ya?” Haruhiro bertanya pada gurunya.

“Kucing Tua.”

“Ya?”

Barbara melingkarkan lengannya ke kepala Haruhiro dan mengacak-acak rambutnya.

“H-Hey, apa yang kau lakukan?”

“Kau tumbuh besar juga selama aku nggak lihat-lihat, ya?”

“…Kau pikir begitu? Aku sendiri nggak ingat, jadi aku nggak bisa bilang apa-apa.”

“Tapi kau menahan diri karena yang kau hadapi itu aku, kan?”

“Itu bukan maksudku. Aku juga nggak merasa cukup bagus untuk bisa—”

“Pertandingannya buruk. Kamu nggak berniat membunuhku, kan?”

“Huh? Tapi… Bukannya itu jelas?”

“Bukan soal jelas atau nggaknya,” kata Barbara, sambil mencoba meraih—dan memencet—bagian paling pribadi milik Haruhiro.

Haruhiro menghentikannya tepat sebelum ia berhasil.

“Whoa, nggak perlu sampe dipegang juga, kan?!”

“Nggak juga,” Barbara tersenyum, lalu memeluk kepala Haruhiro. Tentu saja, Haruhiro terkejut, tapi dia tak bisa menolak.

“Dengar, Kucing Tua. Yang penting itu menetapkan tujuan yang tepat.”

Barbara mengusap Haruhiro dari kepala sampai ke punggung, mencium dahinya, lalu memberinya pelajaran yang sangat personal.

“Dari tujuan itu, kau susun rencana mundur ke belakang. Jelas, banyak hal bisa terjadi, jadi kau harus fleksibel. Tapi kalau tujuanmu dari awal saja sudah salah, semua strategi jadi nggak ada artinya. Bahkan kalau ini cuma latihan, kalau lawanmu aku, tujuanmu harus: membunuh. Itu titik awalnya. Meski nanti kau nggak benar-benar melakukannya. Paham?”

“…Iya, Sensei.”

Haruhiro merasa sangat malu, dan ia ingin kabur saat itu juga, tapi entah kenapa, ia tak mendorong Barbara menjauh. Ia tak bisa melawan. Mungkin tubuhnya yang sudah terbiasa?

“Kau cuma lari lurus ke depan, tanpa tahu ke mana arahnya. Tak mungkin menang seperti itu. Lagipula, kurasa kau sendiri sebenarnya nggak yakin harus menang. Kau kalah karena memang berpikir begitu seharusnya.”

Mungkin, meski ini memalukan, ada rasa nyaman yang justru ia temukan di dalamnya.

“Kucing Tua, dengarkan aku. Kau punya pandangan luas, dan tidak gampang gentar. Cara berpikirmu biasa saja, sih. Tapi kau nggak melebih-lebihkan diri sendiri, dan punya kegigihan untuk terus maju, selangkah demi selangkah. Hal-hal seperti itu nggak akan berubah, bahkan kalau ingatanmu hilang. Kau bukan tipe orang yang bisa melakukan sesuatu hanya karena mencoba. Kau tipe yang mencoba terus, sampai akhirnya bisa. Karena itulah, justru bagus kalau sekarang ada hal-hal yang belum bisa kau lakukan. Karena suatu hari nanti, kau akan bisa.”

Haruhiro tak bisa menahan pikiran, “Sebelum aku kehilangan ingatanku, aku sepertinya cukup beruntung, ya.”

Haruhiro—yang menurut Barbara saat pertama kali bertemu tak terlihat seperti orang yang akan hidup lama—telah bertahan sejauh ini.

Haruhiro pasti telah berusaha, dengan caranya sendiri. Atau, setidaknya, ia mencoba. Tapi lebih dari segalanya, itu pasti karena teman-temannya. Karena gurunya. Kalau mereka tidak ada, Haruhiro mungkin sudah lama mati, bukan?

Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan masa depan tak tampak cerah.

Barbara kembali ke Altana bersama Neal, si pengawas.

Haruhiro dan tim penyerbu Menara Tenboro akan berangkat saat matahari tenggelam. Ia seharusnya tidur sebentar pada sore hari.

Haruhiro sudah berbaring di dalam tenda, tapi ia tidak bisa tidur. Kuzaku mendengkur di sebelahnya. Padahal sebelumnya dia bilang, “Mana bisa aku tidur dalam situasi kayak gini,” tapi sekarang tertidur lelap. Haruhiro iri setengah mati.

Ia tahu pasti akan begini, tapi tetap saja—tidak bisa tidur. Haruhiro menyerah dan keluar dari tenda.

Merry dan Shihoru sedang duduk bersebelahan.

Keduanya memandang ke arah Haruhiro.

“Haru.”

“…Haruhiro-kun.”

Tidak, sebenarnya mereka tidak duduk terlalu dekat. Ada jarak sekitar satu meter di antara mereka.

Mereka tidak saling menghadap, tapi juga tidak duduk sejajar. Ada sedikit sudut di antara posisi duduk mereka, tapi tidak cukup untuk bertatapan mata. Kelihatannya mereka juga tidak sedang mengobrol.

“Ya…” Haruhiro mengangguk tanpa arah.

Ia tak tahu harus berbuat apa.

Jarak di antara mereka canggung. Duduk di tengah-tengah mereka terasa aneh. Bukan tak mungkin, tapi sempit. Enggak, enggak deh, pikir Haruhiro. Itu bukan pilihan.

Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia duduk di posisi sehingga mereka bertiga membentuk segitiga sama sisi.

—dan langsung menyesal.

Apa pun yang ia lakukan, kedua orang itu akan terus menatapnya.

Rasanya canggung. Tapi kalau bergerak sekarang juga bakal lebih aneh. Jadi, ya sudahlah. Tahan saja.

“Umm… Setora di mana?” tanyanya, lalu langsung menyesal lagi.

“Tidur bareng Kiichi,” jawab Merry.

“…Oh, ya?” Haruhiro mengangguk sambil bergumam pelan, “Ya, tentu saja,” dan mengusap pelipisnya.

Seharusnya ia memilih topik yang lebih mudah buat dibicarakan.

“Itu…” Shihoru membuka mulutnya.

“Huh?” Haruhiro menoleh.

Shihoru menunduk.

“…Besok, ya? Akhirnya juga datang…”

“Oh, uhh… Iya,” Haruhiro buru-buru menjawab. Shihoru sudah repot-repot memberikan celah, jadi ia ingin memanfaatkannya. “…Yah, selama ini kita memang cuma ikut arus. Tapi kupikir, entah kenapa… mungkin ada cara lain yang bisa bikin semua ini nggak terlalu berbahaya?”

“Menurutku ini bukan salahmu, Haru,” kata Merry.

“A-Aku juga!” sahut Shihoru dengan penuh semangat. “…Aku juga nggak merasa begitu. Kau… benar-benar, benar-benar sudah berusaha keras, demi kita semua…”

Tadinya Haruhiro merasa Shihoru menjauh darinya, tapi mungkin itu cuma perasaannya saja. Ia sedikit lega.

“…Nggak, kalau kau bilang aku melakukannya demi semua orang, kesannya aku kayak orang hebat banget. Padahal nggak sehebat itu, kok. Serius.”

Merry tersenyum.

“Kamu memang selalu begitu, Haru.”

Shihoru melirik Merry sekilas, lalu segera menunduk.

Merry menatap Shihoru, lalu ikut menunduk. Bibirnya sempat menggigit sedikit, tapi tidak keras.

Setelah itu, keduanya terdiam.

Kenapa…?

Hah? Hah? Hah?

Kenapa mereka tiba-tiba diam begini?

Haruhiro sama sekali tak paham.

Hal-hal seperti ini sungguh menyulitkan. Rasanya berat. Ia ingin memperbaikinya, kalau memang ada yang salah. Ia ingin membicarakannya. Tapi… ia tak yakin. Meski ia ingin sekali mengajak mereka bicara terbuka, mengungkap isi hati masing-masing, lalu berdiskusi dengan jujur untuk mencari jalan keluar—diam itu terus berlangsung. Ia tak bisa berbuat apa-apa.

Akhirnya, Haruhiro berhasil juga membuka mulutnya.

“A-Ayo lakukan yang terbaik.”

Begitu ia mengucapkannya, keduanya menelan ludah, lalu menatapnya.

Ada harapan di mata mereka. Harapan yang jelas-jelas tertuju padanya.

Aku bahkan nggak punya apa-apa untuk ditawarkan…

Mereka boleh saja mengharapkan sesuatu, tapi dari dirinya, takkan ada yang muncul.

“Besok, ayo… kita semua bekerja sama…”

Itu satu-satunya tambahan yang bisa ia keluarkan.

“Ya,” Merry mengangguk. “Tentu saja.”

Shihoru tersenyum sedikit. Atau lebih tepatnya, ia berusaha tersenyum.

“…Oke.”

Menjelang matahari terbenam, Kuzaku, Setora, dan Kiichi keluar dari tenda.

“Whew, padahal aku bilang nggak bisa tidur, tapi ternyata malah tidur nyenyak, ya?”

“Aku sih cuma merem sebentar.”

“Nyaa.”

“Setora-san, serius deh, emangnya kenapa harus sok kuat segala?”

“Aku tidak sok kuat. Aku hanya menyatakan fakta.”

“Kadang kamu bisa kayak gini juga ya, Setora-san?”

“Maksudmu ‘kayak gini’ tuh apa?”

Tim penyerbu Menara Tenboro dipimpin oleh Dylan Stone, orang kepercayaan Jenderal Mogis, dengan Anthony Justeen sebagai wakilnya. Bersama lima prajurit dari Resimen Prajurit Angkatan Perbatasan yang berada di bawah Anthony, delapan tentara dari Pasukan Ekspedisi, dan kelompok Haruhiro yang beranggotakan lima orang, ditambah Kiichi, total mereka berjumlah dua puluh orang dan satu nyaa.

Komandan Dylan adalah pria murung berusia sekitar empat puluhan, berhidung besar dengan janggut lebat. Dari jubah bulu hitam yang ia kenakan—sama seperti milik sang jenderal—jelas ia berasal dari kelompok Black Hounds.

Ia suka sekali menyebut orang dan hal-hal lain sebagai “sampah”. Ia juga sering menyuruh orang “mati saja”.

Sebagai catatan, semua prajurit dari Pasukan Ekspedisi juga mengenakan jubah bulu hitam. Sepertinya jenderal hanya mengisi tim penyerbu Menara Tenboro dengan orang-orang yang ia percayai. Itu bisa disimpulkan dari susunan tim tersebut.

Tim penyerbu berangkat segera setelah matahari tenggelam, masuk ke Altana lewat terowongan rahasia di tengah malam, dan bergabung dengan Neal sang pengintai di markas guild dread knight. Barbara-sensei, yang selama ini diawasi oleh Neal, seharusnya saat ini sedang melakukan pengintaian di sekitar Menara Tenboro.

Markas dread knight juga menjadi tempat berkumpulnya dua puluh anggota tim bunuh diri. Begitu pasukan utama Pasukan Ekspedisi yang dipimpin oleh Jenderal Mogis menyerang, tim bunuh diri harus segera menyerbu gerbang selatan Altana.

Komandan Dylan menyampaikan beberapa kata “penyemangat” kepada tim bunuh diri:

“Kalau kalian anggap kalian bakal mati saja, ya mati itu bukan masalah. Kalau secara kebetulan kalian masih hidup setelahnya, kalian beruntung. Kita cuma mati sekali, dan semua orang pasti mati pada akhirnya. Jadi, pergi dan matilah, kalian semua sampah.”

Dylan tahu siapa saja anggota tim bunuh diri, jadi ini mungkin cara dia sendiri untuk memotivasi mereka. Tapi rasanya sulit membayangkan ada satu pun dari mereka yang merasa terangkat semangatnya. Kalau ada pun, justru mereka tampak lebih lesu dari sebelumnya.

Dylan adalah pria yang tak banyak bicara, tapi setiap kali ia berbicara, semangat orang-orang langsung surut. Bahkan saat ia diam pun, kehadirannya membawa aura yang melelahkan, membuat siapa pun enggan berada terlalu dekat dengannya.

Haruhiro dan Neal naik ke permukaan untuk memeriksa situasi. Ketika pasukan utama menyerang gerbang selatan, mereka harus memberi tahu tim bunuh diri. Altana sebelum fajar sunyi senyap, tak ada siapa-siapa, atau lebih tepatnya, tak ada goblin yang terlihat. Mereka meninggalkan Kota Barat, lalu memanjat dinding rumah penginapan lama tempat para prajurit relawan tinggal, naik ke atap. Haruhiro katanya pernah tinggal di penginapan itu, tapi ia sama sekali tak mengingatnya.

“Ini bencana,” bisik Neal sambil tertawa kecil. “Bajingan Dylan itu kayak dewa kematian. Di tiap pasukan yang dia pimpin, pasti banyak yang mati. Cuma dia satu-satunya yang pasti selamat.”

“Memangnya kamu nggak ikut penyerbuan?”

“Tentu saja tidak. Aku pengintai. Tugasnya mengamati aksi kalian dari jauh, lalu melapor ke jenderal.”

“Oh, begitu ya…?”

“Aku kasih tahu satu hal. Dylan Stone itu monster tak berperasaan yang jago menjadikan orang lain sebagai tameng. Dia nggak peduli siapa pun selamat atau nggak. Dan jenderal menyukai orang kayak dia.”

“Tapi kayaknya jenderal percaya padamu juga, ya?”

“Percaya, katamu?”

Neal mencoba merangkul Haruhiro secara akrab.

Saat Haruhiro menghindar, Neal pura-pura cemberut dengan ekspresi berlebihan.

“Jenderal nggak percaya siapa pun. Dia cuma mau lihat siapa yang siap menjilat dan nurut. Aku nggak akan mengkhianati jenderal. Aku ikut perintah. Karena itu menguntungkanku.”

Dengan kata lain, kalau suatu saat tidak lagi menguntungkan, Neal tidak akan ragu membangkang atau bahkan mengkhianati.

Pemimpin mereka buruk, dan para pengikutnya juga sama buruknya. Tapi mereka tetap harus mempertaruhkan nyawa dalam misi besar bersama orang-orang ini. Lebih parahnya lagi, mereka sudah jadi satu bagian dari kelompok besar itu. Mereka semua ada di perahu yang sama sekarang. Haruhiro membencinya, tapi ia tak punya pilihan lain.

Matahari belum terbit, tapi langit timur mulai terang.

“Sebentar lagi,” kata Neal sambil mengendus. “Hari ini kita bertemu dengan takdir kita.”

Itu memang terdengar mencolok, tapi mungkin bukan sebuah berlebihan.

Mereka mendengar suara-suara teriakan kacau dari arah selatan.

Dentang, dentang, dentang—suara gong menyusul tak lama kemudian.

“Pergi.” Neal menepuk punggung Haruhiro. “Dan jangan coba-coba mati.”

Ia tidak menyangka Neal akan mengucapkan itu. Haruhiro sedikit terkejut, tapi ketika menoleh, Neal menyeringai. Tak satu pun bawahan Jenderal Mogis adalah orang baik.

“Kau juga, Neal,” ucap Haruhiro, meski tak sepenuh hati, lalu segera menuruni atap penginapan.

Ia melompat ke gang dan berlari. Suaranya jauh berbeda dibanding sebelumnya, ketika Haruhiro dan kelompoknya diusir setelah mendekati Altana. Di mana-mana terdengar dentang gong dan lonceng, dan para goblin melolong liar. Goblin-goblin yang tadinya tidur di dalam bangunan pasti sudah bangkit dan berhamburan keluar. Tidak, jalanan bahkan sudah penuh oleh mereka.

Haruhiro nyaris bertabrakan dengan goblin beberapa kali, tapi mungkin karena ia telah menghafal peta buatan Barbara, ia berhasil menyusuri jalan-jalan belakang hingga mencapai markas guild dread knight. Saat mendengar laporan Haruhiro, Komandan Dylan segera memerintahkan semua orang naik ke reruntuhan rumah yang menjadi bagian atas dari markas tersebut. Di dalam rumah itu, terdapat lorong-lorong sempit dan sejumlah ruangan kecil.

“Baik, ini hari yang bagus untuk mati. Jadi, pergilah mati, dasar brengsek.”

Komandan Dylan mengusir skuad bunuh diri keluar dari bangunan, lalu masuk ke sebuah ruangan kecil yang hanya bisa menampung lima orang paling banyak, dan duduk di kursi reyot yang lebih mirip bangku kaki.

“…Lalu kami?” tanya Haruhiro dari luar ruangan sempit itu.

“Siaga,” jawab Komandan Dylan, menyilangkan tangan dan memejamkan mata.

Haruhiro mengumpulkan rekan-rekannya di ruangan lain, dekat pintu keluar reruntuhan rumah, di sebelah ruangan tempat Anthony dan anak buahnya berada. Tapi ruangan ini pun sempit.

“Ahh…” Saat Kuzaku meregangkan tubuh, tangannya nyaris menyentuh Setora.

“Hei.” Setora menatap tajam padanya. Kiichi pun mendesis memperingatkan.

Kuzaku terkekeh. “Maaf, aku tegang,” katanya, lalu menguap.

“…Apa sih yang salah dengan orang ini?” tanya Setora kesal.

“Sepertinya kalau dia tegang, dia malah jadi ngantuk, atau menguap,” Merry mencoba menjelaskan.

“Yap, itu dia,” kata Kuzaku dengan gaya sok percaya diri. “Itu pasti alasannya.”

Shihoru mendongak, menarik napas dalam-dalam, berkali-kali.

“Kau baik-baik saja?” tanya Haruhiro.

Shihoru menoleh padanya dan tersenyum kaku.

“…Karena semuanya ada di sini.”

“Ya,” hanya itu yang keluar dari mulut Haruhiro. Dan ia langsung bertanya pada dirinya sendiri, Nggak bisa bilang yang lebih baik dari itu, ya?

Apa aku terlalu sering menjawab dengan “ya”? Mungkin “Ya, benar” akan lebih baik? Tapi itu sama aja, kan? Ya, sama aja…

Ia merasa sedikit aneh. Bukan seperti Kuzaku, tapi mungkin ia juga sedang tegang.

Tidak, jelas saja ia tegang. Kalau ia merasa tenang, itu hanya ilusi.

“Umm… Merry,” kata Shihoru.

Merry tampak terkejut, matanya membesar.

“…Huh?”

Mereka saling berpandangan.

Saat itulah Haruhiro sadar kalau ia memang tegang. Atau lebih tepatnya, ia menyadari jenis ketegangan aneh yang ia rasakan. Seperti duduk di atas tong mesiu?

Shihoru menunduk.

“…Kumohon.”

Merry tampak tidak paham maksudnya, dan tak bisa melanjutkan kata-kata yang sempat ingin ia ucapkan. Bibirnya hanya membuka dan menutup tanpa suara.

Shihoru mengangkat kepalanya dan mencoba tersenyum. Usahanya terlihat jelas, tapi hasilnya tetap wajah yang seperti ingin menangis.

Merry tertawa, buru-buru menutup mulut, lalu tertawa lagi, sebelum akhirnya menunduk.

“…Maaf.”

Shihoru menggeleng pelan.

“…Tidak, aku yang harusnya minta maaf…”

Ada semacam kehangatan aneh antara Merry dan Shihoru, tapi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Haruhiro menoleh ke Setora, berharap perempuan itu bisa menyelamatkannya.

Setora memeluk Kiichi erat-erat, seolah-olah bersikeras tidak tahu-menahu apa pun.

“Keren!” kata Kuzaku sambil tersenyum lebar pada Haruhiro, mengacungkan jempol.

Apanya yang keren?

Kalau saja tak terdengar suara seperti seseorang mencoba membuka pintu reruntuhan rumah saat itu juga, mungkin Haruhiro sudah bertanya padanya.

“Ada pergerakan di Menara Tenboro! Viceroy Bogg…!”

Itu suara Barbara. Haruhiro hendak berlari keluar ruangan.

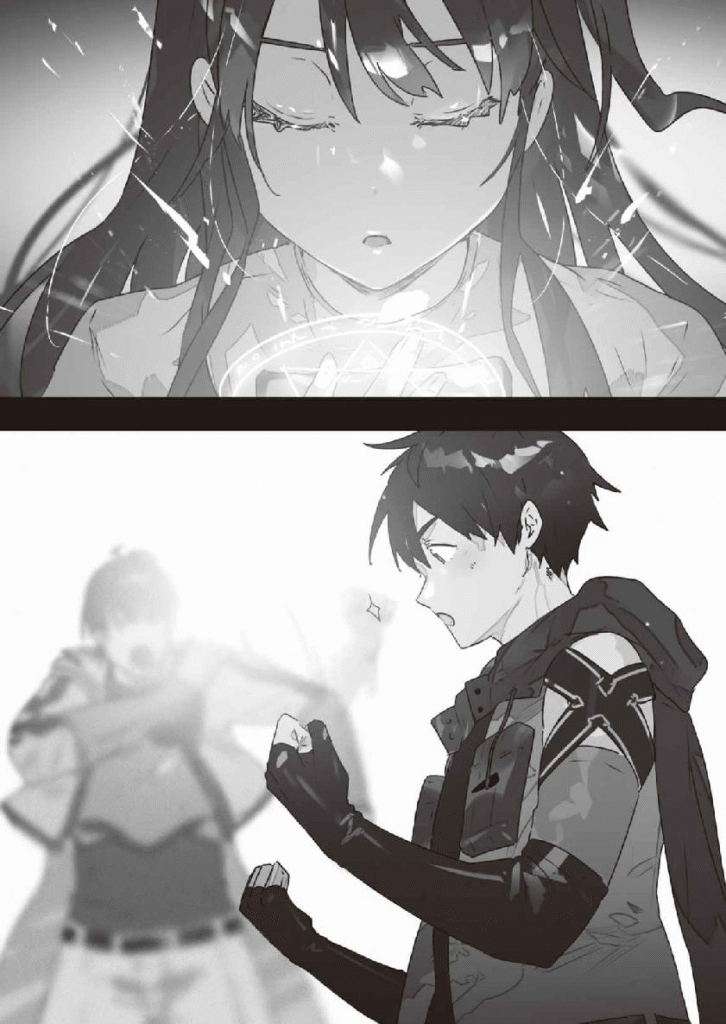

“Tunggu!” Merry menghentikannya. Ia menempelkan jari ke dahinya dan menggambar simbol segi enam. “O Cahaya, semoga perlindungan suci Lumiaris menaungimu… Protection.”

Sebuah segi enam bercahaya muncul di pergelangan tangan kiri mereka.

Merry melanjutkan mantranya.

“Assist.”

Dua simbol lagi dengan warna berbeda menyala di pergelangan tangan mereka.

Kuzaku melompat ringan dan tertawa. “Aku merasa enteng banget.”

Protection adalah sihir cahaya yang memperkuat kemampuan fisik dan pemulihan alami mereka, walaupun tidak besar. Assist meningkatkan semua daya tahan tubuh mereka.

“Terima kasih,” ucap Haruhiro pada Merry.

Merry menggeleng.

“Kalau efeknya hilang, akan aku ulangi. Aku akan berusaha sadar lebih dulu, tapi kalau simbolnya lenyap, beri tahu aku.”

Haruhiro mengangguk, lalu menatap rekan-rekannya.

“Ayo.”

Dukung Terjemahan Ini:

Jika kamu suka hasilnya dan ingin mendukung agar bab-bab terbaru keluar lebih cepat, kamu bisa mendukung via Dana (Klik “Dana”)